2017年02月25日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

稲作と養鶏で循環型農業に真面目に取り組んでいます。

農業経営のセミナーで札幌に行ってきました。

大通りのビルで朝9時からのセミナーです。

札幌市内は、朝の出勤時は渋滞するらしいし、

天気も悪そうだから、早めに出発するか・・・・と、いう事で

朝6時に栗山町を出発しました。

通常は、1時間半もみれば十分到着する距離なので、

だいぶ余裕を持っての出発という事です。遅刻はまずいので。

が、栗山町の町中をはずれ、隣町へのルートを進むと、

なんだか、状況が悪いような・・・・。

若干、吹雪いて道路に吹きだまりが。

しかも、まだ早朝で交通量が少ないので、道路にわだちもない・・・。

路上と路肩の境界も よくわからない・・・。

吹きだまりでは、車が上下に飛び跳ねて、頭を車内の天井にぶつけそう・・・・。

「う~ん。これはもしかして出歩いてはいけない日なのかも」と、思いながら

「予定は予定だし」と車を進めていきます。危険な考え・・・・。

田畑の真ん中の一本道では、この状況。

もう、どこを走っているのか自分でもよくわかりません・・・・・。

停車すると後続車に、追突されかねないので走るしかない状況。

「なんで、こんな日に出かけてしまったか・・・・。」

今シーズン初の、ホワイトアウト状態で事故を起こすかもと言う状況に。

引き返そうにもUターンできるポイントもなく、進むしかない状態。

なお、写真があるのは、まだましな状況のタイミングで

本当にホワイトアウトすると、そんな余裕もなく、まさに必死の運転。

聞こえてくるラジオの交通状況も、吹雪と事故情報が続々と聞こえてきます。

いや、本当に冬の田舎道は天気によっては命がけ。

北海道の過酷さを 改めて実感しました。

札幌に到着してしまえば、町中で建物も多いせいか、

ぜんぜん普通の雪の日な感じで、さっきのホワイトアウトはなんだったのか状態。

予定どおり、時間が早めなので数年ぶりにドトールへ。

栗山町近辺にはドトールが無く、超久しぶりのドトールです。

こんな事が、うれしい田舎の住民です。

あっ、もちろんセミナーもしっかり勉強しましたよ。

フリートークで、思いっきり暴論を言って、苦笑いされましたが。

帰り道は、行きと変わってこの雪道。

こういう雪道ドライブなら、気分もよく楽しいのですが。

皆さんも冬の雪道運転には、十分お気を付けを。

単なる運転が命がけになる危険が、いつでもあります。

2017年02月23日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

稲作と養鶏で循環型農業に真面目に取り組んでいます。

稲作と養鶏と言いながら、生ハムのお話です。

The北海道ファームの新規事業への取り組みの一つに生ハム製造があります。

技術的には、数年前に生ハムの作り方を習い、試作を重ねてきたので大丈夫ですが、

北海道で作成するのは、初めてなので試験製造です。

こんな感じの、豚の骨付きモモ肉を 下処理、塩入れなどなど、

いくつかの工程を経て、熟成期間に入ります。

北海道産の貴重な放牧豚に、オホーツク海の塩で仕込みをしたので

まさに、純北海道産の生ハムになる予定です。

今季は、40本ほどの仕込み。

4回に分けて12月から2月の間に厳冬期に仕込み作業を行い、

これから熟成期間に入っていきます。

12月に初回で仕込んだモモは、だんだん生ハム化してきました。

上手く作成できそうな感じがします。

熟成期間は、最低でも1年は欲しいのですが、

今年の忘年会には、間に合わせるつもりです。

さらに、生ハムの基本である豚肉だけでなく

今回は、栗山町産の鹿肉のモモ丸ごとを入手することができたので

鹿肉の生ハムにも挑戦しています。

全部で5本の鹿のモモを入手し、4本は伝統的な生ハムの製法で

1年かけて生ハムになるか試していますが、1本はスモークハムにしてみます。

下処理をして、いよいよスモークを開始します。

まさに生肉、原始人が持ち歩きそうな雰囲気です。

簡易スモーカーを作成して、スモークウッドでスモークしていきます。

ウッドはナラを使います。結構フレーバーがつく種類のウッドです。

ダンボール製の簡易燻製器。

初めての試みなので「冷燻で10日くらい」スモークしてみます。

スモークで生ハムを作ると作成期間がぐっと短く

20日くらいで完成するはずです。試食が楽しみです。

いや、あくまでも試食、仕事、真剣です・・・・。

上手に仕上げて、生ハム部門も事業として成り立つようにしたいものです。

「生ハムができたら分けてくれ」と、欲している人も多いので、

潜在的なニーズは、あると踏んでいます。

The北海道ファームの純北海道産生ハム、イイですね。

2017年02月22日

The北海道ファームの栗原です。

The北海道ファーム株式会社のホームページが全面リニューアルしました。

北海道水芭蕉米についての内容に、昨年より取り組み始めた水芭蕉卵の内容も加え

The北海道ファームの目指す、稲作+養鶏の循環型農業への様々な取り組みをご紹介しています。

内容的にも情報量が大幅に増え、よりThe北海道ファームを知っていただくことができるようになりました。

少し、時間がかかるかと存じますが、一読いただけると幸いです。

さらに、この春をメドに通信販売のページを追加し、生産過程の紹介からその生産物の購入まで

一貫して利用していただく事ができるホームページを目指していきます。

当ブログにつきましては、引き続きThe北海道ファームの農場の栗原が中心に

記事を随時更新していきます。

少しでも魅力的なブログになるよう取り組みますので、引き続きお付き合いをお願いいたします。

今後とも、よろしくお願いいたします。

2017年02月13日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

稲作と養鶏で循環型農業に真面目に取り組んでいます。

札幌駅にほど近く、ホテルの屋内中庭です。

結婚式をするようなホテルなので、きらびやかな世界。

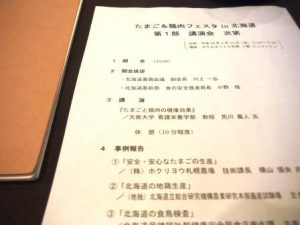

今日は、養鶏関係の勉強にきています。

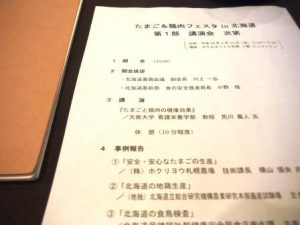

たまご&鶏肉フェスタin北海道 第一部 講演会 です。

北海道養鶏会議と北海道食鳥生産推進協議会というところの主催です。

世の中には、色々な団体があるものです。

「たまごと鶏肉の栄養効果」とか「安全安心なたまごの生産」など

たまごや鶏肉関係の講演が行われるので、勉強をしに来ました。

栄養学的見地からたまごの有効性をとらえるとか、

近代的な採卵農場の現状とか、北海道地鶏のお話など、色々とお話を聞く事ができました。

「当社は、成鶏350万羽、養鶏80万羽で~」と言われても、The北海道ファームとは、

まったく別世界なので、ただただ感心するばかりです・・・。

あるいは、「地鶏の飼育密度は、10羽/1平米(=1羽/0.1平米)以下で~」というお話だと

The北海道ファームの鳥たちは、鶏舎内だけでも1羽/0.7平米位で、

屋外放牧まで含めると、もうよくわからない位の広大な広大な面積。

1羽あたりの飼育面積では、地鶏どころではなく、究極に広い所で飼育していると思ったり。

色々、お話を聞くという事は、やっぱり勉強になりますね。

その後、第二部は、ホテル内で会場を移して試食会でした。

立食形式とはいえ、ほぼパーティー的な試食会。

「ジャケットにネクタイで来て、よかったな。」と思ったりして。

なんだか、あまり生産者はいないようで、業界団体や関係業者、所管官庁の方が多いような雰囲気です。

北海道の高橋はるみ知事が、挨拶してるし・・・・・。

初めてお見かけしましたがテレビの印象以上に小柄な方で、挨拶が抜群に上手。

ホテルのシェフが、試食会の料理の説明をしています。

ビュッフェ形式で、たまご&鶏肉の料理が並んでいます。

ホテルのシェフが、工夫を凝らした料理という事で、普段見ないような鶏肉料理が並んでいます。

おいしそうですね。

と、こうなるとがぜん力を発揮するのが、この方。

真剣勝負!

第一部の講演会とは、全く違う本領発揮!

「勉強だから、一応全種類食べないと」と言います。ニコニコしています。

「The北海道ファームは、たまご生産だから、たまご料理だけでいいんですよ。」と苦笑い。

たまごの生産農家と言うよりも単なる食いしん坊の消費者のような・・・・。

「オムレツをThe北海道ファームのたまごで作れば、白いオムレツが作れる」

「ケチャップと合わせたら紅白のオムレツですか、慶事っぽいメニューだね」

などなど、一応真面目に検討したりもしましたが・・・・。

養鶏の方も、勉強会や研修などいろいろと参加して情報を集め

The北海道ファームで展開できることを探って行きたいと思います。

稲作も、養鶏もそれぞれ奥が深い。

さらに組み合わせて循環型農業は、取り組んでいる所も少ない。

The北海道ファーム型の循環型農業をめざし、試行錯誤です。

2017年02月09日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

稲作と養鶏で循環型農業に真面目に取り組んでいます。

今回は、食の安全にかかわるお話です。

The北海道ファームでは、飼育しているにわとり北海道産原料100%のエサを食べさせています。

「え~だから何?普通じゃないの~?」と、思った皆さん、実はそうではありません。

確かに、国内で流通する玉子は、ほぼ100%が国内産の自給率が高い食べ物です。

が、その玉子を産むにわとりたちのエサは、約90%が輸入されています。

※農林水産省 資料による http://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1106/spe1_03.html

そう、玉子自体は国産でも、その親鳥のエサは、ほぼ外国産なんです。

もちろん、輸入エサも一定の基準があって安全なエサだと思いますが、

「う~ん。大丈夫なのかな?」という感じもしますよね。

「輸入のエサなんて、何を混ぜられているかわからない!」と言う人もいます。

そこで、The北海道ファームでは、循環型農業をめざし、日本一しあわせなにわとりというからには、

北海道産の原料100%の自家配合飼料で、にわとりたちを育てています!

しかも、安心の北海道産原料100%のうち、自家製の米由来の原料が約70%も。

そんな、本当の意味での自家製、自家配合のエサを与えているにわとりは、日本国内でも大変希少です。

にわとりが食べるものから こだわったからこそ、究極の安全な玉子ができます。

あなたの食卓の玉子は、何を食べたにわとりの玉子ですか?

それって本当に安心ですか?

では、そのThe北海道ファームの誇るエサ作りをご紹介します。

これが、The北海道ファームの北海道産100%のエサの原料です。

まずは、玄米です。

人間が食べるものと全く同じものです。写真の品種は、ななつぼしです。

The北海道ファームで、真面目に作ったいいお米です。

やや保管期間が長くなり鮮度が落ちたいわゆる古米を利用しています。

正直「もったいない・・・・。」と思います。

米ぬかです。

自社で精米作業をしているので、これも自家製です。

食べようとは思いませんが、人間が食べても無害です。

お肌にいいのはご存じのとおり。さわると手がすべすべになります。

オホーツク海のカキの殻を 砕いたものです。

人間は、カキ殻は食べないですが、カルシウムの塊です。

最後に魚粉です。

余市の魚のすり身などを 作る工場で作られたものです。

すり身工場の、機械内の残さなどが原料です。

以上が、The北海道ファームの自家配合のエサの材料です。

すべてが北海道産、化学物質や薬剤は、一切混ぜません。

材料に、遺伝子組換の作物も一切ありません。

この機械が、配合飼料専用の混和機。

農家の方は、昔はよく使ったなという機械です。

The北海道ファームでは、エサづくり専用に使っています。

すべての材料を入れて、約3分。ぐるぐると材料がかき混ぜられています。

カバーをしているのは、粉末が舞うのを防ぐためです。

いいまじり具合になったら、完成です。

紙袋に、20kgづつ袋詰めしておきます。

このように、The北海道ファームのにわとりの食べるエサは、

自家製材料約70%、北海道産材料約30%からできています。

安全安心な玉子は、まずにわとりのエサから始まります。

文字どうり安心、安全なエサを食べているThe北海道ファームの日本一しあわせなにわとりたち。

究極の玉子は、まずにわとりの食べ物から始まっています。

もう一度 言います。

あなたの食卓の玉子は、何を食べたにわとりの玉子ですか?

それって本当に安心ですか?

2017年02月09日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

稲作と養鶏で循環型農業に真面目に取り組んでいます。

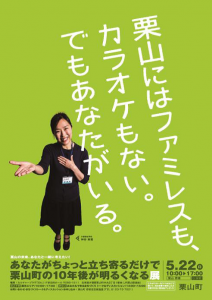

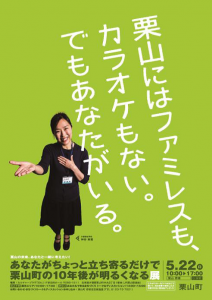

先日、栗原が北海道新聞の地方面に載りました。

ヒーロー大活躍、という栗山町のイベントの記事です。

えっ?どこに載っているのかって?

もしかして、クリレンジャー?

・・・・・・・ここです!

黄色い作業ジャンパー姿で、顔は、見切れています。

えっ?こういうのは新聞に載ったとは、言わない・・・・。

誰も判らない・・・・・・。

まぁ、そうですね。

ほぼ、ウォーリーを探せ!状態です。

なお、こちらが栗山の平和を守るクリレンジャー!

ということで? 栗山町の平和を守るために活動しています。

おかげで、町の平和が守られている気がします。

なお、クリレンジャーの宿敵は、この人。

ゴキブリ男爵!栗山町の平和を乱す悪の組織のボスです。

栗山ウインターフェステバルを 必ず襲撃してくるようです。悪いですね。

クリレンジャーのおかげで、栗山の平和も守られて

子供たちが、全力で滑り台を楽しんでいました。

ちなみに、気温はマイナス5℃位。やや雪まじりの寒い中です。

北海道の子供は、元気だ。

追伸

真面目な新聞に載った話は、当HPのメディア掲載でご紹介しています。

メディア掲載履歴

2017年02月06日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

稲作と養鶏で循環型農業に真面目に取り組んでいます。

ご近所のしいたけ栽培施設でしいたけが続々と収穫されています。

菌床栽培なので、1個の菌床からいくつものしいたけが取れます。

この写真の状態では、隣同士のしいたけが 接触しつつあるので間引き作業が必要だそうです。

巨大しいたけ栽培施設なので、菌床が並んだ棚が回転しながらたくさん並んでいます。

まるで、巨大水車のような感じで縦方向にゆっくり回っています。

いったい何個の菌床が置いてあるのでしょうか?数万?数十万?圧巻です。

「なぜ回転させているのか」が、このしいたけ施設の最大のポイント。

回転させることで、「日照や温度、湿度」のかかり方が、均一になります。

(もし場所固定だと、日当たりがいい場所、悪い場所ができてしまう etc)

回転でどの場所でも栽培条件が同じになり、結果、均一なしいたけが出来上がると、いう事です。

ゆえに、発育不良で規格外になる物がほとんど出ないというメリットがあります。

(農産物の規格外品の多さは、知れば驚くものが多いです。規格外品を減らすのも農家の腕です)

室温も20度くらい?湿度も調製されていて、雪景色の外とは、大違い。

とても暖かい環境でした。まるで、温室にいるようで人間よりもいい環境のような・・・・。

一日に収穫できる量も大量です。こんな感じで次々と収穫したしいたけのカゴが山積みになります。

ここが、選別包装室ですね。

収穫したしいたけを、大きさや重量、汚れを確認しながらトレーに詰めています。

結構、繊細な調整が必要なようです。

出来上がりです。

この状態でスーパーの店頭に並んでいるそうです。

農家の生産現場で、店頭に並ぶ状態にしているんですね。

なお、いただいたしいたけを食べました。おいしい。

普通の家庭用のガス台のグリルで、焼しいたけにして食べましたが、

しっとり感が、すごい。ぷりぷり感もすごい。堪能しました。

しいたけにも 鮮度が大切という事を初めて意識しました。

店頭で、売られている物ももちろんおいしいですし、それが普通と思っていましたが・・・・、

収穫から数時間、ビニールラップにくるまれることなく調理されたしいたけは、もうこれは絶品。

おすそ分けでもらったのが申し訳ない位。今度はお金を払って直売してもらおう・・・。

実は、しいたけ好きというか、キノコ好きな栗原でした。

なお、この施設で「マツタケを作れば 大儲けでしょ」といったら「作れない」とのこと。

菌床でマツタケを栽培するノウハウを開発できれば、大金持ちに!いまならチャンスかも。

2017年02月04日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

稲作と養鶏で循環型農業に真面目に取り組んでいます。

The北海道ファームの林さんが、警察のお世話になった話。

その日は、昼間から吹雪ぎみの悪天候でした。

一日の作業を終えて、林さんが帰宅。栗原も少し遅れて帰宅を開始しました。

「吹雪にあたるとおっかないな~。早く帰ろう・・・。」と帰宅中の栗原に

さっき帰ったはずの林さんからの電話。「なんだろう?忘れ物かな」と電話に出ると!

「ジムニーが止まった!エンジンも電気も全部つかない!場所は、由仁との境の国道のところ!」

と、だいぶ焦った声で林さんの声!

「すぐ向かうよ。ケーブルもっていたよね」と現場に方向転換。

実は、ジムニーは電装の調子がいまいちで、何度かバッテリーがあがっているので

また、バッテリーがダメなのかな・・・。くらいの感じで現場に向かいます。

と、現場に着くと国道234が大渋滞。その先頭にどこかで見たようなジムニーが!

電気も消え、三角灯を出して、懐中電灯で誘導中の林さん・・・!やや吹雪いているし、あぶなすぎる!

とりあえず、渋滞をよけて現場に到着。

「エンジンがかからない」という事で、自分の軽トラックからバッテリーをつないでエンジン始動。

「かかった!とりあえず車をどけよう!」と、走りはじめるも1m先でまたもストップ!ヤバイヤバイと慌てます。

そこに登場したのが、赤色灯を回した北海道警察のパトカー!

「どうしたの?故障?ここだと危ない!押してそこの脇道に入れよう!」とパトカーのお巡りさん。

と、お巡りさんのも手伝ってもらいジムニーを押します。

「ハンドル持ってなさい」とお巡りさんの指示で運転席にいる栗原に

、聞こえてきたのが車を押しながらのお巡りさんと林さんの会話。

警察 「袖ヶ浦ナンバーという事は、千葉から来たの?」

林 「そうなんです」

警察 「仕事か何か?」

林 「そこに会社の農場があって」

警察 「北海道は、雪道が危ないからさ~」

林 「いや本当に、危ないですね」

警察 「車の故障で立ち往生したら、すぐに横によけないと。」

警察 「後ろから、突っ込まれたら玉突き事故とか、大変なことになるよ」

林 「そうですよね。慌てちゃって・・・」

警察 「そうなると、止まっていた方も責任があるとか、突っ込まれて怪我したり大変だからさ~」

林 「いや~すいません」

そう、まさにテレビの警察24時で見るようなお巡りさんとの会話!

後ろから、赤色灯を回しながらパトカーが誘導中。

テレビで見ている時は、「雪道は大変だな~」くらいの感じですが

まさに自分がその当事者になっている・・・・。う~ん。

お巡りさんの言う通り。大事故一歩手前の状態だったと、あらためて背筋がぞっとします。

とりあえず、脇道の邪魔にならないところに車を寄せる事ができました。

警察 「ここなら、何とか邪魔にならないから、レッカー呼びなさい」

林&栗 「すいません。ありがとうございました。たすかりました」

警察 「雪道だからさ~気を付けてね。本当に危ないよ」と、去っていきました。

と言うのが、「警察のお世話になった話」です。

幸い事故にもならず、本当に警察のお世話になっただけでした。

本当に助けていただいて、助かりました。

その警察も多分通行中の誰かが通報してくれたから来たと思います。

どなたかわかりませんがその方にも、感謝です。

もちろん、写真を撮るという考えすら浮かばなかったのでここまで写真なし。本当に緊急事態でした。

その後は、「いや~参ったね。修理工場に持っていこうよ」という事で

ワイヤーで牽引の準備をして

ライトも完全に消えているので後ろに反射板を付けて、

交通量の少ない道選んで、軽トラで引っ張っていきました。

途中、雪道にはまりそうになりながらも何とか修理工場に到着。

ホッとしたのかさっきまで全然寒さを感じなかったけど、急に寒くなった・・という状態。

やっぱり慌てて緊張していたのでしょう。

今回は、大事故につながらず無事に何とかなりましたが、

一歩間違えれば、本当にまずいことに。雪道の恐ろしさと、車の整備の大切さを再認識。

「何か車の調子がおかしいな」という時には、さっさと点検に出した方がいいですね。

まだ近所の町中だから助かりましたが、山奥で車がストップしたら凍死しかねないですね。

二度とこんな事にならないよう慎重に慎重を重ね、安全第一をあらためて、きもに命じます。

あな恐ろしや、冬の道。

2017年01月31日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

稲作と養鶏で循環型農業に真面目に取り組んでいます。

The北海道ファームの循環型農業の一翼を担う養鶏部門、

今年は酉年ということで、養鶏部門もますます発展させていこうと思っています。

そうはいっても、今は真冬のThe北海道ファーム。

外気温は最高気温でもマイナス、夜中にはマイナス10℃以下、

地面にこぼした水は凍りつき、溶けることはありません。

そんな寒い中でもThe北海道ファームのにわとりたちは、とても元気にすごしています。

暖房設備のない、単なる鉄骨造りの鶏舎なので、夜間はマイナス10℃位、

ほぼ外気温なみに冷え込む鶏舎ですが、ニワトリたちは全然平気で活動しています。

やはり、羽毛を着込んでいるだけの事は、あります。寒さには強い!

ひろい鶏舎の中を、歩き回りったり、止まり木に飛び乗ったり、本当に元気。

写真のように、鶏舎内の床に厚く敷いたワラにはまり込んで暖を取っている鳥もいますが、

僕らが、お世話のために鶏舎に入ると、一斉に集まってきます。

「エサをくれ!おやつをくれ!」そんな感じで、プレッシャーをかけてきます。

栄養計算に基づいて自家配合飼料を充分与えていますが、

そんなことは、お構いなしで食欲は無限大なにわとりたち、あげればあげただけ食べてしまいます。

そんな真冬にも元気な、The北海道ファームのにわとりたちが生んだ玉子がこちら。

「日本一しあわせなにわとりの玉子」と命名された、特別な玉子です。

The北海道ファームで飼育しているにわとりから生まれる玉子は、

青系の殻と赤系の殻の2系統の玉子が生まれてきます。

一般的なにわとりとは違う、非常に珍しい南米原産のにわとりなので

こういう殻の色になるんですね。品種的な特徴です。

割ってみると、こんな感じで一般的な玉子に比べて、白い黄身が出てきます。

白身に対して黄身の大きさが非常に大きいのも特徴です。

黄身の色が、レモンイエローなのは訳があり、The北海道ファームで

にわとりたちに上げている自家配合飼料によるものです。

自家配合飼料は、北海道産100%の素材のみで作った飼料で

大半がThe北海道ファームの田んぼで作ったお米からできています。

玉子の味的なものは、超まろやかで素直な味。食べやすくてさわやかな風味。

というか僕には、このおいしさを表現する文才が絶望的にないです。

いまのところ「日本一しあわせなにわとりの玉子」を食べる事ができるのは、

The北海道ファームと同じ十全社グループの味工房 花穂’だけです。

玉子を使った新商品も本社の企画室で続々開発中のようです。

茶碗蒸しに玉子焼き。

オムレツにプリン。

おいしい、新メニューができてくることでしょう。

なお、The北海道ファーム農場でも多少は、販売していますので、

ぜひ一度、皆様にお召し上がりいただきたいと思います。

2017年01月26日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

稲作と養鶏で循環型農業に真面目に取り組んでいます。

「生ハムを始めました」と、いう事でブログを読んでいただいている方に

唐突すぎる展開を見せるThe北海道ファームです。

実は、北海道で農業をする前、遊びや仕事で北海道に来ているころから

ここ北海道で惚れ込んだ食材がありました。

それは「放牧豚!」

北海道の広大な大地があればこその放牧養豚で、

夏冬とわずに放牧場を走りまわりながら育てられた豚なんです。

放牧養豚については、またの機会にしますが、この放牧豚のお肉は、

他の豚とは比べ物にならないくらいに美味!一度食べたら忘れられない味!

そんな放牧豚のモモ肉を 手配する事ができたので、「生ハム」を作りはじめました。

「北海道産 放牧豚 骨付きモモ」です。

広大な放牧場を自由に走り回って育った放牧豚のモモは、一味違います。

そんな放牧豚のモモを生ハムにしていきます。

スペイン式の作り方をベースに、北海道の気候を加味したオリジナル製法です。

実は、生ハムの作り方も数年前に生ハム作り塾で勉強して、

千葉県でも試作品を4本くらい作って、食べていました。

そう、「放牧豚は最高だ!」→「生ハムがよさそうだ!」→「作り方を勉強しよう!」→

→「試作しよう!」→「うまくできた!」と、数年前に経験済み。

唐突に見える「生ハム始めました」も実は、数年間じっくり取り組んでいたんですね。

そんな「生ハム作り」を 今年ようやく環境が整ったので本格始動したという訳です。

という事で、写真のように放牧豚のモモ肉を 生ハムにするための仕込み作業をしています。

今回、特にこだわったのが「北海道産の素材を使う」というところ。

豚肉は、もうこれは間違いない北海道産の極上素材ですが、

生ハム作りの もう一つの重要素材が「塩!」です。

ということで、「オホーツクの塩」です。

「オホーツク海水を100%原料とし、数日かけて作り上げた

純・無添加の海水塩です」という、品質保証書がついた、これも極上の塩です。

生ハムは、豚もも肉と塩のみで作り上げていくのが本来の製法。

その両素材にこだわり、北海道産の極上物をチョイス。

仕込み作業を、約10日間かけた後は、熟成に入ります。

仕上がり予定は、最短で約1年後。

温度や湿度など、環境を整えながら時間をかけて熟成させます。

初回の仕込みは、まず10本。今冬は40本仕込む予定です。

で、1年熟成、2年熟成、3年熟成と色々とパターンを付けてみます。

気が長い話ですが、仕上がりが楽しみです。

今年の忘年会は生ハムパーティーの予定です。

農場ブログ

農場ブログ