2016年05月02日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

先日の荒天から、一転して青空のThe北海道ファームです。

世間では、ゴールデンウィークで連休という習慣があるようですが・・・・・、

北海道の農家では、ゴールデンウィーク=農作業の繁忙期なわけです。

そのため、家族総出で農作業をしている姿を見かけます。

そんな、家族総出の農作業が「農家の後継者問題」に大きな影響を与えているようです。

だいたいの農家の子供たちは、ゴールデンウィークの学校が休みの時期に

家の仕事である農業を手伝う事になります。

中学生くらいになれば労働力として十分ですし、学校が休みで家で遊んでいたら

手伝わせたくなるのが当たり前だと思います。

ここで、手伝いに駆り出される「農家の子供≒有力な農業後継者候補」の気持ちは、

大きく二つに分かれるそうです。ここが「農業後継者問題」の大きな分かれ道!

その一 後継者になりうるタイプの感想

「両親も働いているし、苦労をかけているから自分もできることは手伝って

少しでも両親を助けたい。将来の為にも頑張って農作業を手伝おう。」

→えらすぎる。まさに孝行息子。

その二 後継者にならないタイプの感想

「友達は連休で遊んでいるし、TVも行楽の話ばかりなのにどこにも出かけない。

農作業は体も疲れるし、学校に行っていた方がまし・・・・。」

→自分ならこっち派のような・・・。

と、ざっくり二つのタイプに別れるようです。どっちがいいとかそういう話では、ないですよ。

まぁ、どちらの感想も中学生くらいならあり得る話だよなと思います。

でも、この時期の農作業の手伝いは、その後人生の選択に大きな影響を与えているような気がします。

その一のタイプは、農業を継ぐ感じになると思いますし、その二のタイプは、ほかの職業に就いてしまうと思います。

実際に「休みの日に農作業を手伝わされるのが嫌で、一番きつい部活に入って

休みの日も部活動を理由に家にいないようにしていた」という農家の息子さんがいます。

その方は「農家でなければどんな仕事でもよかった」と別の仕事をしていますし。

政治の世界でも「農業人口の減少」は、問題視され「農業を魅力ある産業に、若者が就く仕事に」と、

さまざまな取り組みがあるようですが、意外に「農業後継者不足」の原点はこんなところにもあるような気がします。

世間は休みで遊んでいるときに「休みもなく朝から晩まで仕事をし続ける姿」をまじかで見て、

「この仕事をしたい!」とは、なかなか思えないですよ。多分・・・。

農作業は適期適作だからやむをえない事情も十分判るんですけどね…。

自分も小さな二人子供がいるので、このゴールデンウィーク農家の子供問題はいろいろ思う所があります。

The北海道ファームは、法人なので後継ぎ=自分の子供では、ないですが、

「農業が子供にとって魅力的職業か」は、大いに気になる所です。

2016年04月27日

016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

最近、作業が立て込んでいてブログの更新が後回しになっています。

色々と目まぐるしく作業は進んでいきますが、ブログでのご紹介がついていけていません。

農家のブログにありがちなパターンなので、反省しています。

という事で、先日種まき作業とハウスへの並べ作業は終わりました。

晴天のなか、灼熱のハウスで並べ作業と鎮圧作業をする名コンビ。

二人ともオーバーオール姿ですが、これはThe北海道ファームのドレスコードが

「農家ならオーバーオールだ!」となっているため・・・・。

いい大人が不気味に、二人でペアルックにしているわけではありません。念のため・・・。

もちろん、これを撮影している栗原もオーバーオールを着てます。はい。

で、ハウスに苗箱を並べ終わり、ハウスの中の温度を非常に繊細に管理しながら数日間・・・

出た!出芽した~!

全体的にも出てきています。

約1か月前の種もみの準備作業から

※こんなシーンで始まりました。

ずーっと気が抜けない日々、失敗したらやり直しができない作業を続けてきましたが

こうやって芽が出てくると、安心します。ホッとした~。

しかも、こうなると1日1日苗が成長していくのが解ります。

芽が出てきたら数日で、もうこんなに緑が濃く見えるようになりました。

「苗半作」のまさにその苗づくり作業。まだまだ気が抜けない日が続きますが、

一日一日、苗の成長が目に見えるようになって、楽しくなってきました。

ハウスの管理に気を付けながら、田んぼの準備も進めていきましょう。

今がまさに農繁期ってやつですね。

2016年04月24日

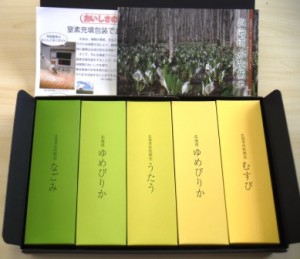

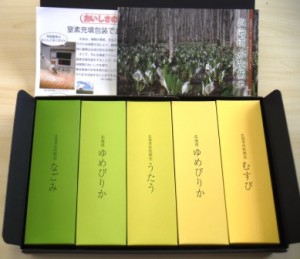

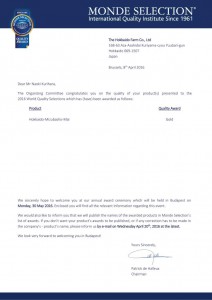

The北海道ファーム株式会社で生産している北海道水芭蕉米ギフトが

先日、2016モンドセレクションで金賞を受賞いたしました。

この事が、4月23日付けの北海道新聞に記事として掲載されました。

「北海道米セット金賞 モンドセレクション 栗山の農業法人に」

画像をクリックしていただくと記事を見ることができると思います。

「モンドセレクション金賞を受けた北海道水芭蕉米を手に喜ぶ栗原直樹」

という写真のタイトルがまたいい味を出しています。

こういう言葉選びの感覚がさすが新聞記者の文章という感じがします。

なにはともあれ、The北海道ファームの取り組みをご紹介いただいてありがたい限りです。

新聞記事中でもコメントがありますが、本当にこういうこともおおきな励みになります。

多くの皆様方にお世話になっていることに感謝しつつ、

今日もまた、農業に取り組んで行きます。真面目な米作り。頑張ります。

2016年04月19日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

播種(はしゅ)作業、すなわち種まき作業です。

今回の播種作業は納屋の一角で行っています。

播種機一式の働きはそれは、見事なものです。

ココから、カラの育苗箱が入っていきます。

播種機の中をのぞいてみると、写真右から左にトレーが流れていきます。

よく見ると右側では、種もみが数粒ごとに穴の中に入っています。

左では、その上から土がかけられています。

機械の中で、一つ一つの穴に床土→種もみ→かけ土と入っていく仕組みです。

出来上がった育苗箱が出てきました。

10枚まとまると、出てくる機械です。

その後、鉄道を使ってハウスまで移動していくわけです。

写りこんでいるK君の、昔のアメリカの鉄道員をイメージした

オーバーオール姿がなかなかにオシャレです。

機械の稼働が順調で予定どうりに作業が進んでいくので

作業員一同、あわてることなく粛々と進んでいます。いいことです。

2016年04月18日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

数日前から種まき作業を始めました。

今年でナラベール(=写真に写っている機械の名称)を使って3年目。

すっかり板についているH社員の並べ作業。

左足でアームを押さえるのが「粋」ですね。

きれいに並べられているようですが、ここからがThe北海道ファームのオリジナルポイント。

自作の道具「フムゾーくん」で1枚1枚の育苗ポットを踏んでいきます。

ハウス内の地面と育苗ポットがなじむように、密着するように体重をかけて踏んでいきます。

「ポットを地面にさせ!」という勢いが大事です。

ハウス内の地面との密着が悪いと、葉が出てしばらくした後に生育に悪影響が出ます。

地面との密着は、健全な苗の育成に大事だと感じています。

実は、数年前にここをおろそかにして失敗したこともありました・・・・。

反省と改善を常に心がけているThe北海道ファームの米作り。

いいお米を作りために、真面目にお米作りに取り組んでいます。

結構、はかどっているようですね。

手前の育苗ポットを踏んでいるのは、千葉から応援のKくん。

ただ踏んでいるだけではなく、育苗箱の運搬や播種作業の手伝いなど

意外に忙しいところを担当しています。

今回は計画的に作業予定を組んでいるので、

時間的な余裕があるので、途中でマシンの調整もできています。

どうも、このチェーンの動きがおかしい・・・・。

お世話になっている農機具屋さんに見てもらうと

やっぱり「チェーンが延びています」という事で、部品を手配してもらい修理に。

農機具屋さんの即応体制に感謝です。

不調なまま、作業を進めて手遅れになる前に手を打てて良かったです。

作業計画にも支障がなく、心安らかに今後の作業ができます。

2016年04月16日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

前回、ご紹介した催芽作業、種もみの芽を出す作業を順番に進めています。

この辺でOKと催芽を終えた種もみを催芽機から取り出します。

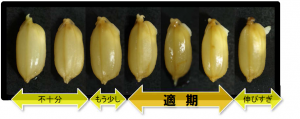

では、「催芽作業ができた」というのはどんな状態かというと、

種もみから芽が出てモミガラを少し割った状態のことです。

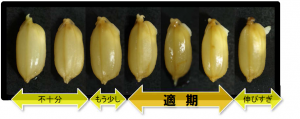

具体的には、この資料写真を参照してください。

「適期」となっているところが、催芽完了の種もみの状態です。

右上に、少し飛び出ているところが芽です。

一袋5kgの種もみ袋の中身がそろって適期になったタイミングが作業終了ですが

この見極めに いつも迷う訳です。そろそろ?まだ?いい?悩みます。

ここでタイミングをミスると、いい苗づくりには痛手になってしまいます。

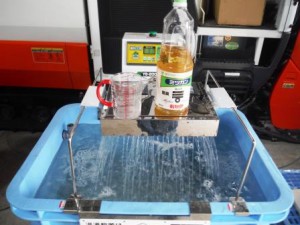

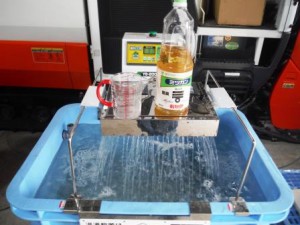

で、催芽を完了した種もみは、冷水で冷やします。

水槽にドボン!

催芽機の中で32℃のお湯で長風呂をしていた種もみ君たちも

一気に冷えていい気分なことでしょう。

続いて、登場は洗濯機!

種もみを投入して、脱水作業です!

洗濯機のマニアックな使用法「種もみの脱水」です。

多分、メーカーは推奨していません・・・・。

脱水が済んだら、種もみが乾くように涼しいところに置いておきます。

ここまでが「催芽作業」になります。

この作業を日付をずらしながら4回行う予定で進めています。

このあと、工程的にはいよいよ種まき作業です。次回にご紹介予定です。

なんだか、稲作農家の手順紹介記事ばかり続きますね。

興味がない方には、つまらないかもしれないですね。

まぁ、それだけ作業に集中しているという事でご勘弁ください。

2016年04月15日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

昨日から 催芽(さいが)の作業を始めました。

催芽とは、種もみに温度をかけて芽が出てくるようにする作業です。

催芽場です。と言っても倉庫の中での作業です。

今年から、お湯で種もみに温度をかける方式にしました。

お風呂のような装置とタンクのような装置の2種類で催芽作業をしていきます。

中には32度に保ったお湯が循環するようになっています。

10日間ほど水に浸けてあった種もみを水槽から取り出して移動します。

催芽機に投入していきます。

きちんと並べて、水槽内の種もみに温度ムラが発生しない様に気を付けます。

ここで「食酢」を投入します。

秘伝の隠し味・・・・・・・ではありません。

稲の病気対策の一種で、種もみを食酢で殺菌するという方法です。

農薬の使用を1種類減らすことができます。

なるべく農薬の使用は減らしたい、減農薬の手法の一つです。

もちろん「食酢」なので、あたりに多少酢の匂いがただよいます。食欲はそそりません。

ここで、催芽機に種もみを入れて約24時間で種もみが芽を出します。

いわゆる「ハトムネ状態」という事ですが、そこは次回のご紹介。

この催芽作業では、「もし芽が出なかったら・・・」という不安がついて回ります。

ここまでの種もみの作業は、自分で人為的コントロールできる作業がほぼ100%なので

失敗したら、すべては自分のせいという事になります。自然や天気のせいにはできません。

そうココでの失敗は、言い訳無用の100%自己責任。

しかも、ここでの失敗はやり直しがききません。なぜなら作業タイミングが1回しかないから。

「ここで失敗したら一年分の売り上げがゼロの無収入。1年間の仕事がなくなります。」

会社全体の命運が自分の作業に100%かかっているプレッシャーを感じます。

この催芽作業の間が、一番眠れない日々。ピリピリします。

「やるべき手順はきちんとやった。大丈夫」と自分に言い聞かせつつも心配はつきません。

しかも何時に芽が出てくるのか、数時間単位で幅があるので

H社員と交代で、夜間早朝も様子を見たりして。心配で落ち着かない夜。

こんな日が、あと1週間続く予定です。「あぁ心配だ・・・・。」

ちなみにこの時期の各種お問い合わせには対応が遅れる場合がありますがご容赦ください。

2016年04月13日

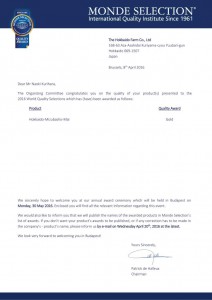

The北海道ファームの「北海道水芭蕉米」が

2016モンドセレクション 金賞受賞!

応募から約半年。厳正な審査を受けての

モンドセレクション金賞受賞!

世界に認められた「北海道水芭蕉米」になりました。

証明書は英文です。

「hokkaido-mizubasyo-mai Gold 」

と書いてあります。

なお「北海道水芭蕉米」は、

The北海道ファーム株式会社の登録商標です。

2016年04月12日

おいしいお米づくりには、いい水が大事です。

といっても、今日は水の質ではなく量のコントロールに関しての作業です。

また、見慣れない機械が登場しました。

Q、さて、何の機械でしょう?

A、アゼ塗り機。即答できたあなたは、農家認定です。

この機械を取り付けて アゼを補修していきます。

長年の使用で、痩せて高さも低いアゼ 作業前の状態です。

きれいに、土を練りつけていきます。

アゼが傷んでいると、水漏れがおきたり、必要な水深が確保できなかったり

物理的な水のコントロールに支障が出ます。

結果、必要な時期に水田に水を確保できずに、収量の低下や雑草の発生など

米の品質に直結する問題が起きやすくなります。

そう、おいしい水でおいしいお米は誰でもイメージしやすいのですが、

実は水量のコントロールも非常に大切なんです。

そのためにはいいアゼが欠かせない。

The北海道ファームでは、毎年行うような作業ではありませんが、

今年は、雪解けも早く作業に余裕があったので、アゼ塗り作業を実施しました。

できる作業は全部やりたい。それがThe北海道ファームの真面目なお米作り。

写真では、比較的いい出来のところを紹介しています。

この機械、トラクターのハンドルと油圧レバーの操作で

直線に塗り付けていくわけですがこれが非常に難しい・・・。

前ばかり見ていると、塗り具合が均一にならない・・・。

機械ばかり見ていると、曲がりまくる・・・・。うーん。

うまくいかなかった所は、公開しません。実際に農場に来れば見れますが・・・。

近所のT氏いわく「スネークライン」。いい表現です。

2016年04月09日

The北海道ファームの水稲担当の栗原です。

今年は、雪解けも早く水田の乾燥が順調に進んでいます。

水田の乾燥は、作業上非常に大切な要素なのです。

ひとつは、土が乾く事により土中の成分が向上する「乾土効果」、

もうひとつは、水田が乾燥しているトラクター作業が効率的にできるという点。

説明すると長文になるので省略するとして

とにかく「春に田んぼが乾くとイイ!」という事です。

つまり、お米を買いにお米屋さんに行ったときに

「今年の北海道米は、春先に田んぼが乾いているから期待できるね」というと

お米屋さんとしては「むむっ!只者ではない!」とおいしいお米を出してくるかも・・・。

そんな、順調に乾燥が進んでいるThe北海道ファームの田んぼで、

今年の一発目の本田作業をしました。

ブロードキャスター(≒肥料散布装置)でのケイカルの散布です。

トラクターにブロードキャスターを取り付けます。

粒状ケイカルを、計画量投入して、

田んぼに散布していきます。

反当120kgで投入しています。(←事情通読者向け情報)

このケイカルを散布することにより、稲が健全に育つという効果が見込めます。

稲の茎がしっかりしたり、モミガラが硬くなったり、強い稲になるという感じでしょうか。

もちろん、食味の向上にも欠かせませんよ。

健康な稲に、おいしいお米ができるわけです。

で、伝統のこれ。

豊作祈願、ケイカル手撒きの儀式。・・・・・・。

冗談です。積み込み時にトラックの荷台にこぼれたものを

もったいないので田んぼに投入しているだけです。

とりあえず、試運転で半分くらいの田んぼで作業をしました。

なんだか本格的に田んぼシーズン到来の気分です。

近所のお米仲間もソワソワしているような。

農場ブログ

農場ブログ