2015年06月04日

田植えが終わって約1週間。

好天続きでそれなりに田んぼも見られるようになった感じです。

※プロ農家の突っ込みはご遠慮願います。

毎日、朝夕見回りをしながら田んぼの水位を調整したり、

除草剤の効き方を心配したり、稲の様子を見ています。

「田植えが終われば、ひと段落で休めるよ」と、言われていましたが・・・。

心配事は、つきませんね。

しかも今日明日と天気が荒れ模様。

最低気温が10度を下回る予報が出ています。

事務所も室温12℃だったので思わず、6月にしてストーブ点火。

人間は、部屋の中でストーブをつければ良いのですが、田んぼの稲が心配です。

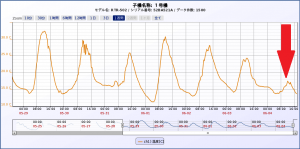

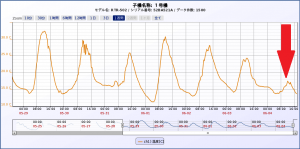

少々見にくいですが、赤い矢印が今日の田んぼの水温。

田植え後は毎日、最高水温が25度以上になっていたのに

今日は赤の矢印の所 最高時で17度、しかも夜もかなり下がりそう。

稲にとって試練ですよ。今日明日の低温は。

稲ってもともと熱帯性なので低温には弱いので、気温が下がる場合は、

田んぼの水位をあげて稲を比較的温度が高い水中に入れてあげるとか方法は

あるにはあるのですが、心配がつきない感じです。

なんなら、温泉を田んぼに流し込みたいぞ。

「あんまり心配すると、ハゲるよ。」と近所の方に言われました・・・・。

そういえば、最近・・・。白髪も出てきた・・・。

2015年06月03日

The北海道ファームの事務所です。

何か、変わったと思いませんか?

気が付かない・・・?

そう、門柱というか丸太の柱がたちました。

The北海道ファームの事務所の敷地の入り口に

左右一対で柱をたてて、看板をつけよう計画のまずはじめ。

柱が立ったんですね。

「わかりにくい」確かに写真で見ると

いまいち雰囲気が伝わりませんが実物は、結構立派な感じです。

チークオイルなどを塗ってあげるともっと雰囲気が出そうです。

しかも、この柱は今The北海道ファーム事務所がある場所に

以前建っていた古い倉庫を解体した時にとっておいた古材です。

そのため、柱に写真のように切込みが残っています。

もともとは、昔ここで農家をしていた方が

倉庫を建てるために山から切り出してきた丸太。

倉庫の柱として長年使われてきて、

今The北海道ファームのシンボルとして再活用。

丸太自体にも経年の味が出ていますし、ストーリー性もイイですね。

ほかにも、結構古材があるので少しづつ活用して雰囲気づくりをしたいものです。

ちなみに今の所トーテムポールは、目指してません。

彫刻はしないで、丸太の風合いを楽しむつもりです。

2015年06月02日

The北海道ファームは設立2年目。

毎日勉強することばかりです。

お世話になっているご近所の方から

「農協の総代をしてみないか。勉強になるよ」とお話をいただき

JAそらち南さんの総代にThe北海道ファームも選任していただきました。

そうはいっても「総代って何???」状態なので

総代研修会で勉強してきました。

研修なので、総代制度についてのお話を聞いたり

講演もきけたり、勉強させていただきました。

「株式会社」で仕事をしてきた自分としては、「協同組合」は、

農業を本格的に始めるまであまり縁がなかったので新鮮な感じです。

(※千葉で農協さんを利用したこともありますが組合員ではなかったので)

この機会に 農協さんの決算書類や事業計画書をきちんと読んでみたり

「農協法」を読んでみたり、農協さんについて勉強してみようと思います。

なかなか奥が深くて面白そうな気がしますよ。

※その前に「基本的な米づくりを勉強しろ」の突っ込みは今回も禁止です。

2015年05月31日

先日、田植え前に水田のごみあげをしました。

ゴミといっても田んぼをトラクターで耕起して、

水を張った時に浮いて出てくる去年の稲わらや稲の株、根のことです。

そのまま田んぼの水の中を浮遊させていると、

植え付け後の苗の生育を阻害したり、薬剤の効果を減少させたり

いいことがないので、まじめにゴミ上げをしたわけです。

ところが、ゴミ上げの後、すぐに田植えの作業に入ったので

アゼの一部にゴミが山積み状態。

これをそのままにしていると、ゴミが乾く→風が吹く→

また田んぼにゴミが戻る!と、みごとな元の木阿弥状態に。

まぁ、自分の所の田んぼに戻るだけなら自業自得ですが

ご近所の田んぼに飛んで行ったら、大迷惑です。申し訳ない事態です。

そんなわけで、後回しにしていたゴミを撤去します。

そんなの簡単と思われるかもしれませんが、

田んぼが広いのでゴミもたくさん。

軽トラックで何杯もあります。半日作業してもまだあったりして。

千葉からのスタッフも帰ったことで久しぶりの一人作業。

ゴミをあげたり、苗箱を洗ったり、書類の整理をしたり

一人黙々と作業をつづけるのも、たまにはいいかもしれない。

2015年05月30日

約6週間の間、文字どおりの温室育ちの苗を育ててきたビニールハウス。

田植えが終了して、解体作業に入りました。

千葉からのスタッフの人手があるうちにと思い作業しましたが、

ここの所の日中の強風で、案の定悪戦苦闘。

それでも40mのビニールハウスを男5人がかりで解体するという

人もうらやむ豪華な布陣で何とか無事にビニールが外れていきます。

はずしたビニールは来年も再利用するので、破かないように気を使います。

なんせメインのビニールは1本数万円!使い捨てにはしにくい値段。

そのあと、昼食に近所のジンギスカン。

北海道に味覚を 楽しんで千葉へと応援スタッフは帰りました。

みなさんお疲れ様です。

2015年05月29日

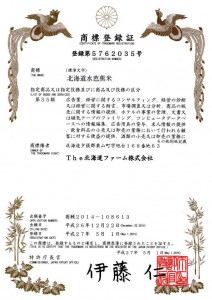

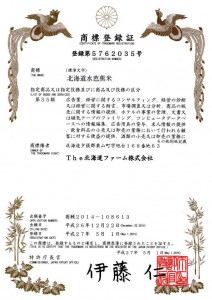

The北海道ファーム株式会社では、北海道栗山町にて生産したお米を

「北海道水芭蕉米」というブランドにて販売する計画です。

そのために、「北海道水芭蕉米」の商標登録申請をしていました。

この度「北海道水芭蕉米」について

商標登録が以下のように特許庁において登録されました。

~抜粋~

登録 第5762035号

商標 北海道水芭蕉米

商標権者 The北海道ファーム株式会社

登録日 平成27年5月1日

今後ともThe北海道ファーム株式会社は、

「北海道水芭蕉米」出荷にむけて努力をしてまいります。

皆様方のご支援のほどよろしくお願いいたします。

2015年05月29日

動力散布機を使い田んぼに薬剤を散布しています。

風が弱い時間帯の朝5時から7時くらいで作業をしていますが、

「最近見かけない昔の作業。たぶん町内でファームだけしかしていない。」

とご近所さんに言われたので、悪乗りで写真を白黒にしてみました。

昭和っぽい農作業風景になりました。

おまけ。炭鉱員ではありません。

この背負い式動力散布機でホースを引っ張って行う作業方法は

北海道の大きな田んぼには合わない作業方法ですし、

体力的にも負担が大きい作業なので、皆さんほかの方法に切り替えたそうです。

二人で田んぼを挟んで作業するので歩く速度を合わせたり、

ホースの引っ張り具合のバランス、あるいは転倒するなど色々と難しい作業なので、

「夫婦でこの作業をするとケンカになる」とも、言っていました・・・。

この作業を皆さんがやめた理由は、それですね。納得。

2015年05月28日

田植え後の田んぼに除草剤をまきました。

植えた苗よりも水田雑草の方が成長が早く、

苗が雑草に負けてしまい大きくならないという事態を避けるため

必要最低限の除草剤です。

早朝5時、いい天気です。

風があると散布できない散布方法なのでどうしても早朝作業になります。

散布機を背負い、ホースを田んぼ上空に飛ばしながらの散布作業。

最近、北海道でこの散布方法は見かけませんね。

もしかすると、町内でThe北海道ファームだけかもしれない・・・。

千葉では結構多いんですけどね。

田んぼに入って散布機を使う。こんな希少な光景も。

手間もかかるし、体力も使う、天気にも左右されやすいので

来年は、作業方法を見直していくつもりです。

理想的には、除草剤をまかないでもお米が作れる技術を会得して

「完全無農薬」のお米づくりにも挑戦してみたいですね。

「その前に 基本技術の習得です」といわれています・・・。

2015年05月26日

北海道の田んぼは、本州比で大面積なので

The北海道ファームの米づくりも機械を駆使した作業が中心ですが、

実は、手作業にも取り組んでいます。

代かき後の田んぼで、機械が入らない部分をクワで手直し。

さらに田植え後のいま、実に大変な手作業がこの作業。

「さし苗」の作業です。

田植え機で田植えをするので、どうしても植えきらない場所があったり、

あるいは、地面の関係で植えた苗が浮いてしまい亡くなったり、

そんな苗が足りないスペースに手で植える作業。

あちらでも。

こちらでも。

ひろい田んぼの色々なところで さし苗作業中です。

これは、完全な手作業。広い田んぼの中に一歩一歩歩いて行きながら

苗の空いたスペースに腰をかがめて苗を一つづつ手植えしていきます。

当然、足腰を中心に体の負担はかなりのもの。

でも、この手植えの一株一株の積み重ねがお米の収穫量に影響します。

「この一株が、収穫になり売り上げになる。」

苗のマットを1反植え付けするのに40枚使うとして、1反で8表のお米がとれるから

苗のマット5枚の植え付けで米1俵の収穫が増える!

米1俵の値段が●●円だから、今日はマット10枚さし苗したから売上が2俵分のUP!

米2俵を売り上げ換算すると、今日のさし苗の売り上げは●●円!

すぐ、売り上げに換算して考えるのがいい所。

なんにせよ、本当にお米づくりは一つ一つの積み重ねですね。

2015年05月25日

田植えについていろいろご紹介してきました。

今回は、The北海道ファームの田植え機についている施肥機の紹介です。

田植え機の車体真ん中にあるこのタンク。

中には、粒上の肥料が入っています。

田植えをしながら、このタンクから白いホースを伝わって肥料が地面に入ります。

植え付けられた苗の根元に粒状の肥料がこのように散布されます。

※写真はイメージ 実際には土が被り見えません。

側条施肥装置という装置です。

写真のように田んぼ全体には、春作業で肥料を散布しました。

それだけではなく、植え付けた苗一株一株に肥料をあげるということです。

当然一株ごとに根の近くに肥料をあげるので、肥料の吸収が早く、効率的というメリットがあります。

そのことで、植え付け後すぐに苗が肥料を吸収して成長の糧にできるんです。

側条施肥は植え付け後の初期生育に効く!という事です。

田んぼ全体への施肥と、側条施肥の組み合わせで施肥の量とタイミングをコントロールして

良い稲を作るというこの技術。素晴らしい技術です。すごいぞ田植え機!すごいぞ稲作!

田んぼで植え付け途中での肥料の補給は、大変ですが

使える技術は、フル活用でよいお米づくりをしていきます。

農場ブログ

農場ブログ