2017年05月04日

水芭蕉の咲く清らかな水で育てた「北海道水芭蕉米」と

安全安心な北海道産のエサで育てた「日本一しあわせなにわとりの玉子」を生産している

北海道栗山町のThe北海道ファーム、栗原です。

稲作と養鶏で循環型農業に真面目に取り組んでいます。

5月にはいると、晴れた日が続きようやく田んぼに入っての作業ができるようになりました。

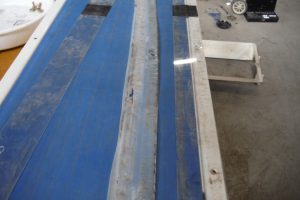

The北海道ファームの田んぼの作業はじめは、心土破砕(しんどはさい)です。

なんだかものすごい字面ですね。

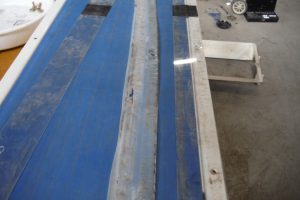

サブソイラというナイフのような作業機をトラクターで引っ張って、

田んぼの地面に切り込みを入れ、

同時に砲弾型の重りを土中で引っ張って土中に空間を作っていきます。

田んぼの、水はけを良くするための作業で、

今年の秋までの田んぼの水の調整をやりやすくするための作業です。

高品質なお米を作るには、水のコントロールは非常に大事、

おいしいお米作りには、欠かせない作業です。

この作業のトラクターの推奨速度は時速で1km~1.5km程度。

ゆっくり走らないと、作業の効果が減少します。

気分的には、ガンガン行きたいところですが、

ここはじっくり、我慢の作業。丁寧な作業で進めていきます。

きちんと、狙った深さで溝ができているか?

深さを測る道具で測ってみると、だいたい30㎝位になっています。

田んぼを耕すロータリーでは、耕さない深さなので、

時には、こんな物が引っかかってきて出土します。

木ですね、長年田んぼの土中に眠っていた木材です。

一種の 埋もれ木と言えるでしょうか。

水洗いして何かに使えないかな、なんて考えてしまいます。

さておき、春の本田作業、いよいよ本格スタートです。

~お知らせ~

YouTubeのThe北海道ファームチャンネルは、こちら。

https://www.youtube.com/channel/UCMHHwkdCIE9N3PxMSq0L0Vg

動画でも、養鶏と稲作の様子をお伝えしていくのでチェックしてくださいね。

2017年05月03日

水芭蕉の咲く清らかな水で育てた「北海道水芭蕉米」と

安全安心な北海道産のエサで育てた「日本一しあわせなにわとりの玉子」を生産している

北海道栗山町のThe北海道ファーム、栗原です。

稲作と養鶏で循環型農業に真面目に取り組んでいます。

GWの前半、雨が降り田んぼの作業は休業中・・・・。

朝の見回りの後、白老町まで仕事2割、遊び8割で出かけてきました。

遊び8割のお目当ては、これ。

白老と言えば、白老牛でしょう!

と言っても、白老牛のステーキなどは、お値段の関係で手が出ない・・・。

白老牛+ラクレットチーズのチーズバーガー。

これは、おいしい!おすすめできます。

もちろんハンバーグも絶品のおいしさですが、

それを挟むパンもおいしい。片道1時間半。食べに行く価値は、あると思います。

牧場で、販売しているんですが、その牧場がまた洒落ているショップをお持ちで。

カッコいいですね。

The北海道ファームの作業着オーバーオールで立っていると絵になるようなイイ雰囲気。

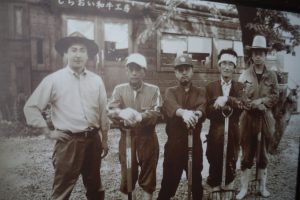

ショップにさりげなく飾られているこういう写真もいいですね。

The北海道ファームでも、あえての白黒、あえてのセピア色で写真を撮ってみようかな。

なお仕事2割は、まったく別件の視察という事で、内緒です。

あぁ、ハンバーガーはおいしいかったけど、田んぼの作業が進まない・・・・。

晴れろ!晴れろ!乾け!田んぼ!

~お知らせ~

YouTubeのThe北海道ファームチャンネルは、こちら。

https://www.youtube.com/channel/UCMHHwkdCIE9N3PxMSq0L0Vg

動画でも、養鶏と稲作の様子をお伝えしていくのでチェックしてくださいね。

2017年05月02日

水芭蕉の咲く清らかな水で育てた「北海道水芭蕉米」と

安全安心な北海道産のエサで育てた「日本一しあわせなにわとりの玉子」を生産している

北海道栗山町のThe北海道ファーム、栗原です。

稲作と養鶏で循環型農業に真面目に取り組んでいます。

GWの前半は、雨が毎日のようにふり田んぼが乾かない栗山町です。

外作業がまったくできず仕事が進みません。

という訳で、屋内でできる作業に取り組んでいます。

先日、種まき作業で不調を訴えて停止しがちだった機械を メンテナンスします。

播種機一式の中で、土を持ち上げるためのミニコンという機械です。

まずは、不調の原因を探るべくバラバラに。

中古を譲ってもらった機械なので、使用時間も長くそれなりに消耗していますね。

「多分、ここがこうなって、この汚れとサビが・・・・」原因を探ります。

機械の内部に入り込んだ汚れを落としたり、グリスアップをしたり、

こんなにバラして、もとに戻せるのか?

一抹の不安を感じつつ、作業をします。

サビを落として、ペンキをスプレーしてみました。

画像で見る限りは、新品同様に見えませんか?

傷んだ部品を、ありあわせの素材で自作してみます。

という訳で出来上がり。

試運転では、無事に動いていますが実際に土を入れて稼働させてみないと、

最終的には、調子が戻ったか分からないですね。

来年の種まき作業で、スムーズに動いてくれることを願いつつ

ビニールをかけて倉庫に しまいます。

というような、種まき関連の機械のメンテナンスや片づけが終わりましたが、

まだまだ田んぼには、入れそうにありません・・・・・・う~ん・・・・。

昼から近所の公園に行ってみました。

GWの初日に、こんないい公園がガラガラ。

北海道って、いいですね。

2017年04月28日

水芭蕉の咲く清らかな水で育てたモンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」と

安全安心な北海道産のエサで育てた「日本一しあわせなにわとりの玉子」を生産している

北海道栗山町のThe北海道ファーム、栗原です。

稲作と養鶏で循環型農業に真面目に取り組んでいます。

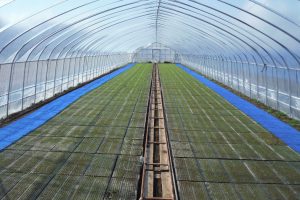

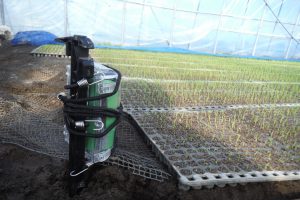

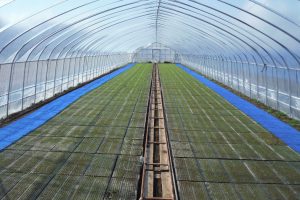

先日から育苗用のビニールハウスでお世話をしている稲ですが、

芽が出てきました。

水稲の芽は、針のようにとがった葉が地面から出てきます。

1粒の種もみから、ひとつの芽が出てくるので丸い穴から2~4本の芽が出てきます。

全体から均一に芽が出てきているように見えますが、

よく見るとビニールハウスの中でも場所によって芽の出方が違います。

外気温や日照の影響で、真ん中付近は早く芽が出て、外側はやや遅れます。

それをなるべく均一になる様にする事が大事なので、

写真の青い部分は、保温用の「フチ苗ネット」というものをかぶせてあります。

これから、約25日この芽が出た苗をいかに均一に高品質な苗を育てていくかが

農家の腕の見せ所と言ってもよいでしょう。

「苗半作」という言葉もあるくらい、よい苗を作ることはおいしいお米を作ることに直結します。

水を撒いたり、換気をしたり田植までは、気が抜けない日々が続きます。

なお、今年から新導入のカメラが苗の成長を見守っています。

いい感じの成長記録が撮影できる予定です。

The北海道ファームのYouTubeで、公開する予定なのでお楽しみに。

なお、今季から取り組んでいるYouTubeのThe北海道ファームチャンネルは、こちら。

https://www.youtube.com/channel/UCMHHwkdCIE9N3PxMSq0L0Vg

動画でも、養鶏と稲作の様子をお伝えしていくのでチェックしてくださいね。

2017年04月26日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

稲作と養鶏で循環型農業に真面目に取り組んでいます。

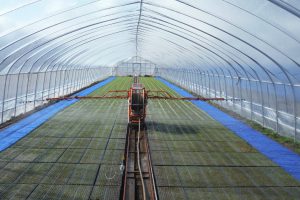

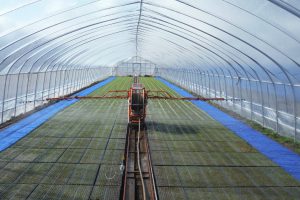

先日から育苗用のビニールハウスに並べてある育苗箱です。

と言っても、ビニールハウスの中で保温と乾燥防止のために

シルバーの特殊なシートをかけてあります。

少しめくってみるとこんな感じです。

丸い穴、一つ一つに種もみが数粒入っています。

間もなくすると、ここから稲の芽が出てきます。

The北海道ファームの栗原予想では、あと晴れが1日で一斉に芽をだす予想です。

その根拠は、これ。

The北海道ファームのビニールハウスには、データを保存する温度計が設置されています。

そのデータを見ていると、4月17日に育苗箱を ハウスに入れてから、

発芽に適温とされる30℃前後でハウス温度を維持できた日が、4日あります。

例年のデータと照らし合わせると、あと1日か2日30℃前後でハウス温度を維持できると

稲の芽が土の中から顔を出す予定です。

まぁ、稲にも個性があって気が早い稲からのんびりした稲までいるので、

完全にそろって芽を出すわけでは、ないのですが多分そろそろ芽がでます。

栗山町の近所の農家さんにおいても、天気とハウスの温度に差はつかないと思うので、

4月の20日までにハウスに並べた育苗箱は、同じように芽を出してくると予報します。

さてさて、どんなものでしょう?予報は当たるでしょうか。

なお、The北海道ファームのビニールハウスの温度管理については

水芭蕉米栽培方法の特徴

HPの中でも、紹介しています。

2017年04月24日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

稲作と養鶏で循環型農業に真面目に取り組んでいます。

先日から続けている種まき作業も、大詰めになってきました。

今回は、種をまいた育苗箱を 育苗用のビニールハウスに並べていく作業です。

新規導入の定点カメラによるコマドリ映像でご紹介します。

その数約800枚。

種もみの入った育苗箱を ハウスの中に並べていく様子が解るでしょうか。

昔は、この育苗箱を手作業で並べていたそうですが、

この育苗箱を並べる「ならべーる」という機械が出てから、飛躍的に作業が効率化しました。

確かに、育苗箱をひとつひとつ手で並べていたら、たいへんな重労働です。

一方で機械を活用した農業は、「機械が動かないと作業ができない」という状況です。

上の作業も、「機械のバッテリーが切れたら作業ができない」となります。

今の農業では、体力よりも機械の整備の方が大事かもしれませんね。

という訳で、今日も機械が順調に動くよう人間が機械の準備とお世話をしています。

2017年04月21日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

稲作と養鶏で循環型農業に真面目に取り組んでいます。

種もみの芽だしが終わると、いよいよ播種(はしゅ)作業、すなわち種まきの始まりです。

種まき作業と言っても、節分の豆まきのごとく、種もみを田んぼに直接まくわけでは、ありません。

一部、そういう農法もありますが・・・。

The北海道ファームでは、こんな機械で種まきをします。

資材が配置された作業場なので、ちょっとわかりにくい写真です。

この機械の、一番肝心な所、種まきをする播種機部分です。

農家の人以外は、よくわからないので解説します。

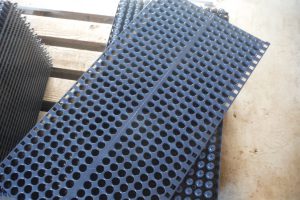

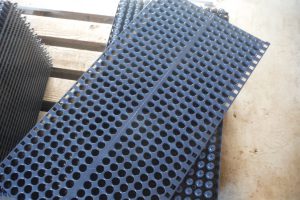

まずは、こういうポット育苗箱を準備します。

これを、上の播種機に通します。

コンベアー式で機械の中を この育苗箱が奥から手前に移動します。

その途中で、3つ並んだ赤色の箱から土と種もみが詰められてきます

一番奥、最初の赤い箱から育苗箱に詰められるのが、

床土、種をまく所の土ですね。

植木鉢でいえば、最初に入れる土です。

次に、真ん中の赤い箱から

種もみが、まかれます。

ちょっと見にくいですが、機械の中はこんな感じです。

種もみがまかれているのが解るでしょうか?

最後に、一番手前の赤い箱から

掛け土、種もみが露出しない様に上からかけます。

そうすると、こういう感じで出てくるわけです。

丸い区画ひとつひとつが、種もみが3~4粒入った小さな植木鉢のようになっています。

この作業を、播種機が延々と繰り返していくわけです。

The北海道ファームの場合は、約4000枚の育苗箱を使います。

種まき作業自体は、播種機が行うので人間がする作業は、

播種機が調子よく動くようにお世話をすることです。

順次、土を追加したり、種もみがきちんと出ているか、育苗箱は正常か、

色々と点検や調整をするのが、人間の役割ですね。

とくに、種もみがまかれていない!なんてことになると、

田植えの時に苗が足りなくなる=収穫量が減るという事態になるので、気が抜けません。

機械が順調に動いていれば、一日3時間×5日くらいの播種作業の予定ですが・・・・・。

なかなかどうして、毎年機械のどこかが不調になって時間をとられます。

農機具屋さんいわく「結構、微妙な調整が必要な機械」だそうです。

今年は、新規で入れた育苗箱の積み出し機械が、どうもへそを曲げてしまいました。

現在、機械屋さんに逆戻りで治療中。代替機で作業を進めています。

次は、いよいよ育苗用ハウスに育苗箱を並べていく作業です。

2017年04月19日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

稲作と養鶏で循環型農業に真面目に取り組んでいます。

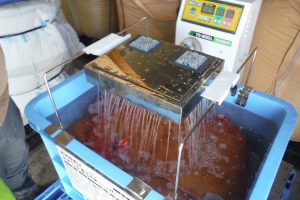

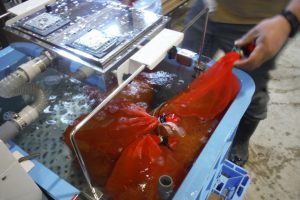

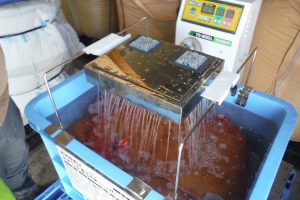

先日、催芽(さいが)に入った種もみです。

水温32℃を保ち、循環させている装置のなかに約24時間浸けます。

なお、この装置の名前は 湯芽工房(ゆめこうぼう)、

お湯で芽を出す装置なので、湯芽工房という名前なんでしょう。

農機のネーミングセンス・・・・イイッ!

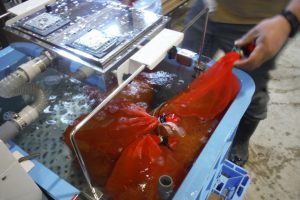

種もみの様子を見てみると、

左の2個はやや出し過ぎ、気が早い種もみです。

他は、まあまあいい感じで芽が出てきました。

種もみ一粒一粒が微妙にタイミングがずれるので、

全体的にみて、ある程度そろったらOKという事になります。

このタイミングの見計らいに毎回気をもむわけで、

種もみの品種や産年によって、微妙に芽だしがそろうタイミングが違うので、

「そろそろいいかな~」という感じになってくると、30分ごとに種もみを覗き込んで

「いいか?」「いやもう少し」「芽がですぎじゃない?」

「まだもう少し芽を出したい・・・」などのやり取りが行われます。

まぁ結局、最後には「もう、イイでしょう」取り出します。

取り出したモミは、冷水で冷やし

温度を 下げます。

温度がかかり続けると芽が出続けるので、芽を止める意味ですね。

次に登場するのが、この装置。

洗濯機!農業用ではなく、純粋な家庭用です。

使用方法は、これ。

芽だしが終わった種もみを 脱水します。

洗濯機2台で、芽だしが終わった種もみを脱水。

家電メーカーもまさか洗濯機で種もみを脱水するとは思わないでしょう。

完全に想定外の使い方なので、自己責任という事で。

このあと、脱水が終わった種もみを1日陰干しします。

完全に洗濯物の扱いですね。

種もみが湿っていると、この後の種まきの播種機の作業に支障が出るので

洗濯物扱いも、実は重要な工程です。

これで、種もみの播種作業の準備ができました。

いよいよ種まき作業が始まりますよ。

2017年04月16日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

稲作と養鶏で循環型農業に真面目に取り組んでいます。

先日から浸種(しんしゅ)に入っていた種もみです。

約10日間の間、水に浸けて種もみを活性化するような作業です。

The北海道ファームは、基本に忠実に温度管理も手を抜かず、

サーモスタッドとヒーターで温度管理を厳密に しています。

上が現在水温で11℃、いい線だと思います。

下が設定水温で10℃になっています。

10℃を切るとヒーターが入り水温をあげ、

水温が上がると自動でヒーターが切れるという設定です。

この状態で、何度か水を変えながら10日間ほどおき

浸種作業は、終わりです。

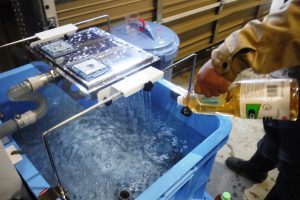

続いていよいよ、催芽(さいが)の作業。

催芽と言うと難しいイメージですが、芽だし(めだし)とも言います。

種もみに温度をかけて、芽をだす作業です。

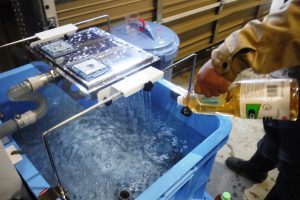

32℃に設定したお湯に、なんと「お酢」を 入れます。

「お酢」を入れることで、殺菌作用が働き種を消毒することができます。

そのことで、稲の病気を防ぎ健康な稲作りができるという手法です。

従来から多くの農家では、「農薬」を使って種もみを殺菌する方法が行われていますが、

The北海道ファームでは、減農薬の取り組みとして「農薬」を使わない「お酢」による

種もみの消毒を 行っています。

それにしても「お酢」の殺菌力はすごいですね。

「お酢は体にいい」なんてよく言いますが、稲の種もみにまで効き目があるとは・・・。

お酢を混ぜた温水に 浸種が済んだ種もみを入れます。

その後、きちんとカバーをかけて約24時間、種もみが芽を出し始めるのを待ちます。

もちろん、温水の温度管理はきちんとしています。

さて、無事に種もみが芽を出してくれるといいのですが・・・・。

手順はきちんと踏んでるので無事芽が出るはずですが、毎年緊張の作業です。

なんとなくソワソワする芽だし作業、しばらく落ち着かない日々が続きます。

2017年04月15日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

稲作と養鶏で循環型農業に真面目に取り組んでいます。

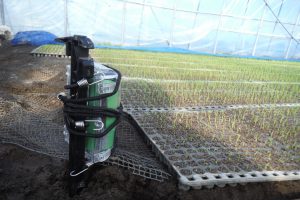

水稲のハウスで稲の苗を 育て始める前にハウスの機械の試運転をしています。

水やり用のポンプの設置と試運転。

寒風の中、用水路に足を入れながらの作業、さすがに冷えてきます。

順調に、ハウス内に水をまく機械の試運転まで出来ました。

ポンプや水回りは、何かとトラブルがおきがちなので

無事に稼働すると、ホッとしますね。

苗を並べる機会も 順調に試運転完了。

農家の機械は、年に一度しか使わない機械ばかりなので、

微妙に使い方を忘れがちです。

一応、説明書も目を通しておきます。

ひととおり、種蒔きとハウスで使う機械の試運転を完了させて、

いよいよ種まきが始まります。

農場ブログ

農場ブログ