2017年04月13日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

稲作と養鶏で循環型農業に真面目に取り組んでいます。

春の農繁期をむかえ、農場倉庫にも資材が山積みになってきました。

うーん。

どうしたものか・・・・。

そんな、The北海道ファームの倉庫の片隅に

雰囲気の違う謎めいた扉があります。

実は、この扉を開けると、

トイレ!

暖房完備、ウォシュレット完備の

まぁ、家庭では一般的なトイレです。

が、農場にこのレベルのトイレがあるのは、実は珍しい事です。

農場のトイレと言えば、工事現場にあるような仮設トイレが当たり前、

いさぎよくトイレは、ないというパターンも、多いようです。

※栗原調べ 北海道の農場トイレ調査2016

農場=自宅な、農家の場合は、それでも問題はないんですが、

農場≠自宅なThe北海道ファームの場合は、困るわけで。

「ちょっとトイレへ」・・・・・自宅まで往復30分の作業中断となってしまいます。

そんなわけで、この普通のトイレがThe北海道ファームでは、

重要な設備になってくるわけです。

The北海道ファームの場合、農業研修で千葉の本社から女性スタッフが作業に入ったり、

あるいは将来的な展開で農業体験や従業員の雇用などを考えると、

ちゃんとしたトイレは、非常の重要度が高い施設になってきます。

「快適なトイレなくして、農場なし」くらい言ってもよいでしょう。

そんな重要設備なので、春の農繁期をむかえる前に大掃除もしておきます。

ペーパーの端も、三角に折ってみました。

The北海道ファームでは、普通のトイレ完備で農作業ができます。

農場研修のみなさん、安心してお越しください。

なお、緊急事態の通りすがりの方も使う事ができます。お気軽にどうぞ。

2017年04月12日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

稲作と養鶏で循環型農業に真面目に取り組んでいます。

The北海道ファームのある栗山町、天候が大荒れです。

昨日は、春の大風が一日中吹き続き

作業場の屋根、トタンが飛んでいきました。

きちんと釘で打ち付けていましたが・・・・風向きが丁度悪かった。

「まずい、まずい、上から木を当てて、風であおられない様におさえよう!」

応急処置で対応します。

なお、写真のようにフォークリフトを足場かわりに使うのはNGです。

緊急事態だったもので・・・・・お許しを。

「飛んだトタンはどこだ?回収しないとまずいぞ!」

屋根の上、煙突に引っかかっていました。

とりあえず、他人に迷惑をかけずに一安心です。

そんな強風から一夜明けて

う~ん。雪ですね。

結構、白くなっています。

強風+雪で、天候が大荒れ。

ビニールハウスなどに被害が出ないよう気を付けたいものです。

さて、外作業ができないこの天気を利用して、

諸々の事務作業や備品の確認、映像の仕事を進めておきますか。

2017年04月11日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

稲作と養鶏で循環型農業に真面目に取り組んでいます。

先日、The北海道ファームのある旭台地区の旭台神社のお祭りがありました。

宮司さんがきて、安全祈願、豊作祈願の祝詞をあげていただき

地区の皆さんと一緒にお祓いを うけました。

これで、今年も事故なく安全に農作業ができる事でしょう。

農業を仕事にしていると季節季節の行事が

農耕に密接にかかわり地域の暮らしを作っていることを感じます。

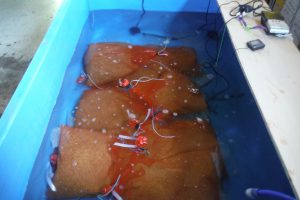

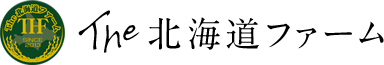

さて、春の農作業の大事な大事な種もみの準備。今年も始まりました。

まずは、温湯種子消毒の作業です。

いもち病や、ばか苗病などの予防になります。

※注 ばか苗病と言う病気が 実際にあります。

種もみの消毒と言えば、薬剤を使った消毒方法もありますが、

The北海道ファームでは、極力薬剤を使わないという方針のもと、

お湯で種もみを 消毒する方法で種子の消毒をしています。

60℃のお湯に種もみをつけます。

10分間の熱湯風呂、熱そうです。

続いて、冷水に付けて温度を常温に戻します。

人間でいえば、サウナからの水風呂のようですね。

風呂上がりの種もみ。気持ちよさそうですね。

これで、お湯を使った種もみの消毒が終わります。

実際には、種もみが40袋ほどあるので、この作業を何回も繰り返します。

種もみのお世話をする人間は、熱いお湯がかかったり、

冷たい水がかかったり。「あついっ!」「冷た~い!」と、騒いでいますが・・・・。

温湯種子消毒が終わった種もみは、ここから約10日間かけて水に浸けます。

浸種作業といって、種もみを発芽させる準備の作業です。

約10℃にキープした水槽に 種もみを付けておく作業です。

時々、水を交換しながら種もみを目覚めさせます。

いよいよ、The北海道ファームのお米作り、種もみからスタートを切りました。

良質なお米ができる様、稲刈りまでの気の抜けない日々が始まります。

今年は、お米作りにおいて新しい手法にもチャレンジします。

農作業の紹介も、色々と試していくのでよろしくお願いします。

2017年04月08日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

稲作と養鶏で循環型農業に真面目に取り組んでいます。

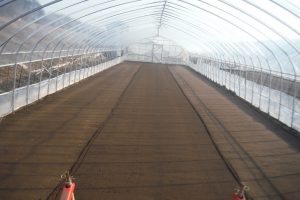

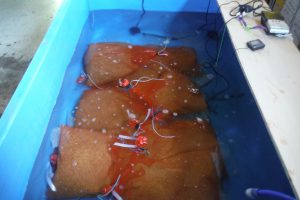

先日、アッパーロータリーで耕した育苗用ハウスの中に線路を引きます。

前回ご紹介した、耕したばかりのハウスの中です。

登場するのは、転圧機。プレートと言ったりもします。

道路工事でおなじみですね・・・・?

ロータリーを かけた地面はフカフカなので転圧機で

ハウスの真ん中に一直線、転圧機を通して固めます。

転圧して固めた地面の上に 枕木をしいてレールを引きます。

きちんと、まっすぐになったでしょうか?

水稲の育苗中は、この線路が機械と人間の行き来する通路になります。

丁寧に作っておかないと、機械の転倒などトラブルのもとになります。

鉄道も保線が大事と聞きますが、The北海道ファームの線路も同じですね。

2017年04月05日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

稲作と養鶏で循環型農業に真面目に取り組んでいます。

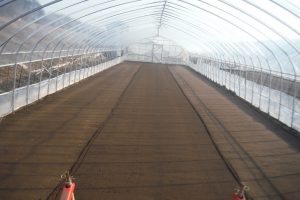

先日、ビニールをかけて準備を進めている育苗用のビニールハウス、

今回は、ビニールハウスの中の地面の準備をしました。

今年は、ご近所の大先輩からアッパーロータリー(トラクターの作業機の1種)を

拝借してハウスの中の地面を耕すことになりました。

まずは、トラクターをハウス作業に使えるように準備します。

フロントのバケットを外したり、色々と部品を外し、ハウスの中に入れるようにします。

が、ここで予想外の大苦戦。

今まで、長年はずしたことがないと思われる部品を 外そうとしたら・・・・・取れない。

サビサビで、抜けるはずの所が強力に固着。まいりました。

オイルをかけたり、ハンマーでたたいたり数時間かけて悪戦苦闘。

なんとか、外して準備OK。なんだかんだで1日かかってしまいました。

気をとりなおして、翌日朝から、ハウスの中にトラクターを入れて耕していきます。

「アッパーは、ゆっくりかけるのがポイントだよ」

大先輩のアドバイスもあり、じっくりと作業をすすめます。

しかし、いつもながらこのハウスの中のトラクター作業は、難しいです。

ロータリー(トラクターの後ろで引っ張る耕す機械)のハジを、

ハウスのフレームの内側すれすれに通していく作業なんですが、これが難しい。

フレームすれすれを狙うんですが、フレームをひっかければハウスを壊すし、

フレームから離れれば、地面に耕せないところができるし。

自動車でいえば、車幅すれすれ両脇の余裕数cmの路地を 延々と走る感じと言うか。

何かのタイミングで、ハンドルを間違えると赤線の中のように

耕せていない部分ができてしまいます。

ハウスの中の地面は、両脇ぎりぎりまで使うので、耕し残しは困ります・・・。

ただ、「まっすぐに走ればいい」はずなんですが、それがなかなか・・・。

ハウス全5棟のうち、自分なりにいい感じの出来は、2棟でしょうか。

後は、手作業で修正に入ればOKという事にします。

作業に慣れてきたころに、作業が終わりまた来年という事になりました。

来年まで、この作業の感覚が残っているといいのですが、忘れるんですよね。

今回の作業で活躍したトラクターは、クボタのL4202。

1980年前後のトラクターです。

外装は、年代相応のヤレ具合ですが、

約40年前のトラクターが現役で仕事をするのだから大したものです。

時代を感じさせる、エンブレムもGoodですね。

時間ができたら、もう少しきれいに手入れをしたいところです。

2017年04月03日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

稲作と養鶏で循環型農業に真面目に取り組んでいます。

The北海道ファームのある栗山町。

実は、ふるさと納税で頑張っています。

ふるさと納税を するともらえる返礼品のラインナップをみると。

メロンやお米など農産品もバリエーション豊かにそろっています。

クリハラがみていると、「あの人の作ったメロンだな~」とか

「やっぱりお米は、杵臼ファームですね。」とか、生産者の方も思い浮かんで面白いものです。

ちなみにおすすめの返礼品は?と問われれば、

「○○ですね。なぜなら生産者が~で、作り方はで~、人柄はこんな人で~。

最近は~、ちなみに~。 」と、延々説明がつきないので、興味があれば個別相談ですね。

で、なんで突然、栗山町ふるさと納税について書いたかと言うと、

マークが気にいったからです。いい感じ。

キャッチコピーも「栗がキニナル」 イイッ!

栗山町で、栗を作っている栗原としては、かなり気になる感じのマーク・・・・・。

家紋にしたいくらい・・・・。

やっぱりデザインの良さは、大事だと思います。

なお、栗山町のふるさと納税は以下のサイトで詳しくご確認ください。

あなたのふるさと納税が、栗山町農業を盛り上げます!

ナイスなお礼ももらえて、いいですよ。

北海道栗山町ふるさと納税サイト

栗山町ふるさと納税特設サイト

マークを 引用しましたが宣伝に免じてお許しを。

いや~いいマークですね。

2017年03月31日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

稲作と養鶏で循環型農業に真面目に取り組んでいます。

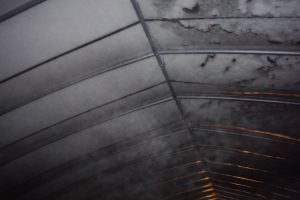

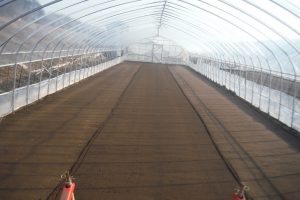

今朝のThe北海道ファームは、冬の雪景色に逆戻り、だいぶ雪がふりました。

と、のんきな感じの朝ですが 昨晩はこの雪のおかげで

夜中の農場で 大仕事をしていました。

昨日の6時過ぎ、農場から帰宅するときに

「雨が雪っぽくなってきたね。」

「降らなきゃいいけど、降ったらハウスが心配だ・・・。」

「春の雪は、重いからハウスをつぶしたら大事だね・・・。」

と、言いながら帰宅をしたわけです。

そんな約5時間後・・・・・・。

寝る前に、外の様子を見てみると・・・・

積雪5cm以上、本降りで雪がガンガン降っています。

もう3時間近く降り続いていました。

栗原と林で電話で相談・・・・・。

「これは。ハウスがまずいね・・・見に行こうか?」

「雪でハウスをつぶすより、今見に行って手を打った方が・・・・マシか」

冬のように雪が降り積もる中、農場に駆けつけます。

「これは、結構まずいんじゃ・・・・」

ハウスの上に雪が降り積もっています。

※注 水稲用のハウスは、積雪がない前提のハウスなので雪がたくさん乗るとつぶれかねません。

一方、耐雪用のハウスは、雪が乗っても大丈夫なように作られています。

ハウスの中に入ってみると、

屋根の部分に、雪がびっしりと降り積もり、ビニールが たわんできています。

「う~ん、やっぱり雪おろしをしましょうか」

「やらないでハウスを壊すより、やっておけば同じ壊すでも後悔しないし・・・。」

雪で結構な重さがハウスにかかっているようなので、雪おろしをする事にしました。

ハウスの中から、棒でビニールをつついて雪を落とします。

ある程度、つつけばなだれのように雪が落ちていきます。

真夜中にハウスを つついてまわる林さん。

結構、力を入れて何回もつつかないと、雪が落ちてこないのと、

ハウス全5棟で、700以上の区画を 下から突いて落とさないといけないので

作業を始めてみると、想像以上に体力を消耗・・・・・。

なぜか夜中に汗だくで、棒をふりまわし、突き上げるおじさんがふたり・・・・。

今思えば、はたから見たら不気味な人たちですが、

その時本人たちは、結構必死なもので・・・・・。

落とした雪で、各ハウスの間の通路は、雪だらけ。

歩くこともままならない状態。

ハウス5棟を一通り落とすのに 終わってみると2時間近く悪戦苦闘していました。

なんだか、棒のつつき方が悪くビニールに穴を空けた気もします・・・・。

それでも、やらないよりはやった方がイイという事で。

一晩あけたら、「昨日の雪はなんだったんだ」の快晴に。

ビニールハウスも一応無事に 季節外れの雪をしのぐ事ができました。

あんまり、早くビニールハウスをかけると、こんな感じで

自然に仕返しされることもありますね。

ここ数年、早めにかける事を意識してきましたが

こんな事になるなら、4月になってから、雪が確実に降らなくなってから、

ビニールハウスを準備したほうが、安心な場合もありますね。

なお、ご近所の農家さんからの

「そんなことしなくても、ハウスは全然平気だったのに~」という、

お話は、聞こえない事にしますので、悪しからず。

2017年03月30日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

稲作と養鶏で循環型農業に真面目に取り組んでいます。

You Tube The北海道ファームチャンネルに 動画がUPされました。

The北海道ファームで飼育している「日本一幸せなにわとり」のうちの、

アローカナという品種の動画です。

※The北海道ファームでは、主に2種のにわとりを飼育しています。

一般的に 皆さんがイメージされるにわとりの姿とは、大きく違うにわとりです。

一般的なにわとりは、アジア大陸原産のにわとりが、長い時間をかけ

人間が改良してきた姿かたちをしています。

一方で、The北海道ファームで現在30羽程度飼育されている

アローカナという品種のにわとりは、南米大陸原産のにわとりです。

現在日本国内に、ほとんど存在しない品種で貴重なにわとりで、

しかも、なるべく原種アローカナに近いにわとりたちを飼育しています。

見る人が見れば、この映像からも

「この感じのアローカナが、日本にもいるんですね~」クラスだそうです。

ポイントは、イヤータフ(首周りの飾り羽根)と尾羽根がないところ、

ややグレーの羽根色も特徴が強く出ていると思います。

にわとりの品種の話は、マニアックな話題になってしまいますが、

ざっくり言ってしまうと、「犬でいえば、オオカミ」くらいの感じです。

The北海道ファームのアローカナの飼育は、

日本犬を交配して日本オオカミを作るというか、

ゾウを交配してマンモスを作るというか、

ますます、意味がわからないですね・・・・・・・。

そんな超希少なThe北海道ファームのアローカナ、今後も要注目ですね。

2017年03月28日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

稲作と養鶏で循環型農業に真面目に取り組んでいます。

育苗用のビニールハウスの準備に手を付けました。

今回は、応援に来たくれた人の行いがいいせいか、

天候がよく(この場合は、晴天で無風がいい天気)、順調に進んでいます。

早朝ややあたりが明るくなる5時過ぎ、

1日の中で 一番風が弱い状態になるこの時間から作業開始です。

まずは、メインの大きなビニールをハウスの上に広げていきます。

幅10m×長さ50m位の大きさなので、ビニールとはいえ相当な重さ。

両端を引きながら、フレームにひっかけない様に

ハウスの上に広げていきます。

この時に 強風が吹くと「たこ揚げ状態」で、

人間ごとビニールが飛ばされて再起不能な大事故になります。

そのため、無風状態でないと作業が安心してできないのです。

ビニールを広げたら、飛ばされないうちに迅速に

ビニールを 止めるバンドを上からかけていきます。

色々な方法がありますがThe北海道ファームは、こんな感じで

事前にトラロープにバンドを結んで、一気に上を回します。

バンドがビニールの上をまわったら、

後は、ひとつづつバンドを結んでいきます。

締め付けを強く、緩まない結び方で結んでいきます。

「かきね結びですか?」「それは、お盆です」と、

狭い業界でしかわからない冗談を いいつつ作業をします。

この時、気温は氷点下、渾身の冗談で余計寒くなったような・・・。

とりあえず、こんな感じでメインのビニールかかりました。

1棟おおよそ1時間位でメインのビニールがかかります。

要領がよいスタッフのおかげで、人数を減らしても

去年よりもスピーディに作業がはかどっています。ありがたいかぎりです。

あえて名前は書きませんが、某ベテランスタッフは、

頑張りすぎてこの状態・・・・・。

ズボンが、縫い目から裂けました。赤いパンツがこんにちわ。

きびしい作業中にも、必ず笑いを取りにきます。

笑いすぎて力が抜けて 作業がはかどらない・・・・・。

あと数日、早朝のビニールハウス作業が続きます。

天候が良いうちに、5棟全部終わるよう頑張っていきます。

2017年03月24日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

稲作と養鶏で循環型農業に真面目に取り組んでいます。

北海道の稲作の春の作業はじめは、育苗用ハウスの設営から始まります。

例年、雪が解け終わる頃に始める作業です。

まずは、ビニールハウスの横に、防風ネットを張り、

春の大風を軽減する手当を します。

そうなると、気分的にもハウスの準備をしたくなり・・・、

少々、地面が乾ききっていない事には目をつぶり、

ビニールハウスの準備に手を付けました。

The北海道ファームは、基本的にせっかちなので早めの作業がモットーです。

朝の中は、晴れていてポカポカ陽気で「暑いね~」と言いながら

作業をしていましたが、昼前から、状況が一変。

雪雲が次々にThe北海道ファームのある栗山町上空に襲来してきました。

「軽く、吹雪いているような・・・・・。」

「寒すぎ・・・・。」

「こんな日に、ハウスの準備をしなくても・・・・。」

と、いいながら始めた作業を中途半端で終わらせる事は、できないので、

キリがいい所が終わるまで、作業を中断する訳にもいかない状態。

なんだか、あられのような氷の粒が降ってきました・・・・。

それでも、何とかハウス2棟分の下準備をして、今日は終わり。

明日の早朝、風が弱い時を狙ってメインのビニールを

かけることができればいいのですが・・・・。

後は、天気と相談しながら、進めていこうと思います。

農場ブログ

農場ブログ