2016年07月27日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら 真面目にお米を作っています。

現在、田んぼに深く水を張る深水管理をしています。

稲の生育に合わせて、水深を上げて低温に備えるという管理ですが、

深水管理という名前のように田んぼに深く水を張っているという事は、

その水を時期が来たら排水し水位を下げないといけないという事です。

深水管理を終えて排水をする時は、1年で一番多くの水を排水するという事になるので

排水路に流れ込む水の量も、半端な量ではありません。

そのため、排水路を点検して、必要な所は整備をするという作業をしました。

白い矢印で指したところに、排水路があるのが判るでしょうか。

ここは、U時溝か入っていない素彫りのままの排水路なので、

草が生えたり、泥がたまったりで、このままでは上手く水が流れていかないと思います。

そこで、スコップやクワを持ち出して、水路回りから生えているような草を刈ったり

泥をすくって排水溝を深くしたり、手作業で約半日・・・・。

なぜだか、顔まで泥をつけながら悪戦苦闘。

はいOK!

こんな感じで、ある程度スムーズに流れるようになりました。

他にも、今年新設した排水口の配管を追加する作業も同時にしました。

上の写真で赤い矢印で指している所に、塩ビ管が突き出ています。

新設の排水口からの排水が出て来る管ですが、このままでは土手に水が直接流れます。

そうすると、土手を削ってしまったり、色々と弊害が起きてきます。

とりあえず付けてあった塩ビ管を切ったり、つないだりして排水溝に水が落ちていくようにします。

土手の途中で足場が悪く、一人作業なので写真を撮る余裕があまりなかったですが、

こんな感じで出来上がりました。

本来は、塩ビ管は管が傷んだり作業中に破損させたりするので

土中に埋め込むのが基本ですが、とりあえず試験運用なのでよしとします。

一応完成ということで、深水管理終了時の排水はスムーズにいくことでしょう。

通水してみてうまくいくようなら、これでOKにして秋の作業で配管の埋め込みや

手彫り水路にU時溝を設置したりしていきたいと思っています。

田んぼを管理しやすくすることも、おいしいお米作りには大切です。

「肥料を変えたりするよりも、管理しやすくインフラ整備したほうが

結果的には、いいお米ができることもあるよ」という話もあるくらい。

それくらいお米作りにとって水の管理は重要な要素なんですよ。

2016年07月26日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら 真面目にお米を作っています。

いつもの事ですが、田んぼのアゼの草が伸びてきました。

今年の比較的涼しい日が多く日照不足気味な天候が影響しているのか

雑草も伸び方が昨年と違うようで、クローバー系の草が多く、

イネ科の草が少ないような気がします。

まぁ、アゼに何科の草が多かろうが、アゼを歩くのに支障が出る位に

伸びてくれば草刈りをしなければいけない事には、かわりはないわけで。

草刈り使用でいざ出陣!

自走式草刈り機、刈払機2台、燃料その他を積んでいます。

そうそう、飲料水も大事な装備。本人がダウンしてしまいます。

まずは、自走式で大まかに刈り取っていきます。

自走式なので、コントロールを間違えると、田んぼに落ちます。

とくに、方向転換の時には要注意。

田んぼに落ちて長靴に浸水すると気分的に、その後の作業に支障をきたします・・・。

刈り取る前は、こんな感じで20-30cmの高さで草が生い茂っています。

一往復して、刈り終わるとこんな感じです。

写真だと、分かりにくいですね。写真のウデが悪いかな。

で、自走式草刈り機で往復すれば終わるようなアゼは、これでいいのですが

高さが高いアゼや棚田のようになっているアゼは、ここから肩掛け式の刈払機の出番です。

刈り取れなかった部分を、刈払機で刈っていくわけです。

刈払機を腕の力だけで持ち続けて、刈っていく作業は、いつもながらつらい作業。

The北海道ファームの17枚の水田で、アゼの総延長は何mなのでしょうか?

1本で100m超のアゼが何本もある・・・。考えても仕事が減るわけではないし考えないことにしよう。

1回の草刈りで、だいたい4日くらいですかね。

そんなアゼの草刈りがだいたい年間3~5回位。今年は3回か4回で済みそうです。

考えてみるとなかなかの作業量です。

アゼの草を除草剤で枯らすという方法もありますが、アゼが弱くなるという事もあって

水面に接している所は、地道に草刈りでやっています。

う~ん真面目だ!

※農家の世界では普通の作業なので、だれもほめてくれないので自画自賛しています。

草刈りついでに、草刈り機2号の調子が悪いのでメンテナンスしてみました。

エアクリーナーを掃除して、プラグを見たら異常な焼け方。

部品交換で完調に復帰。よかった。まだまだ活躍してくれそうです。

2016年07月24日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら 真面目にお米を作っています。

The北海道ファームのある栗山町の紹介も時には書いています。

The北海道ファームのある北海道栗山町の大きなお祭りの一つ

「くりやままつり」が22,23の二日間開催されていました。

ステージでの演目やスポーツ大会など内容も盛りだくさん。

地元の名産の屋台も並びかなりの人出でした。

夜には、花火大会もありましたよ。

さらに、8月6日には、

JAそらち南 農業祭!

ここの注目は、なんといっても

フォーリンラブステージショー!

そう、ここ北海道栗山町が生んだ偉大なスター!バービーが

地元に帰って凱旋ライブですよ。これは大注目です。

ちなみに、十全社の栗山寮(農作業時にスタッフが滞在する施設)は、

バービーの実家のすぐそば。町会の共同作業ではバービーのお父さんをお見かけします。

だから何だ?という話ですが、僕が個人的にバービーが好きなだけです。

あのポジティブな感じとか、実はインド哲学科出身とか。イイですよ。

さらに、同日8月6日は

「くりやま匠まつり」も同日開催。

栗山の匠の皆さんの主催で、木製おもちゃを作るコーナーや丸太切り大会、

そのほか木を体験する色々なコーナーがあって、おすすめです。

こんな素晴らしい木のおもちゃが作れます。

写真は、去年作ったものですが「いいね~」としつこく言っていたら

子供が「パパの会社に飾りなさい」とくれました。

子供的には、作るのは楽しかっただけなのかもしれない。

ちなみに、いま事務所にあるお気に入りの木のgoodsです。

とくにカッターは、栗の木をつかって房総の匠が作ってくれた逸品!

そう、栗原直樹の栗の木でできたカッター!

素晴らしいものを作っていただいてありがとうございます。愛用してますよ。

なお真ん中は、携帯電話、奥はオブジェです。

話をお祭りに戻して、北海道栗山町では夏はお祭りの季節!

「くりやままつり」 「JAそらち南農業祭」 「くりやま匠まつり」を

勝手に「栗山町3大まつり」と認定してしまいます。

さそして、秋に控えるは「栗山天満宮例大祭」!

300を超える夜店が立ち並ぶ、北海道屈指のお祭り。

こちらは「栗山町3大祭り」をこえる「別格」にさせていただきます。

さらに「旭台のお祭り」もThe北海道ファーム的には「別格」にさせていただきます!

みなさん ぜひこの夏は、栗山町のお祭りにお越しください!

楽しいイベント盛りだくさん!

ついでにThe北海道ファームの見学もOKです!この夏の北海道旅行の際はぜひ!

ところで色々紹介をしておいて、お祭りに遊びに行けるのか?

それは、その時の農作業の進み具合で決まります。

お祭りに行ける位、順調にいくといいのですが・・・。

2016年07月24日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら 真面目にお米を作っています。

ここの所、深水管理という事で田んぼの水回りの作業記事が続いています。

今日は、その水回りには欠かせないポンプの設備のお話です。

The北海道ファームの田んぼは、全部で17枚ありますがその中で

ポンプを使って水を供給している田んぼが7枚あります。

(ほか10枚は、ポンプなしで用水から水を供給できます)

ポンプで水を供給する田んぼでは、ポンプはまさに生命線。

これが無くては、お米作りはできません。非常に大事なインフラです。

基本的に3台のポンプで揚水していますが、そのうち1台が最近不調。

ポンプを運転すると、配管から水漏れが盛大に発生。

春先から、多少水漏れがあったんですがさすがに見過ごせない感じになってきました。

深水にするために連日長時間稼働させたのが原因でしょうか。症状が悪化した感じです。

どうも、ここから水が漏れているなという所のテープをはがして点検してみると。

予想どおり プラの配管の一部にひび割れを発見!

配管のつなぎ目で無理がかかる所、過去にもコーキングで修理した跡があるようです。

これは、水漏れの原因になるよなという事で

とりいそぎ、こんな水中用のパテで修理を試みます。

2剤性のパテなので、粘土工作のようにモミながらよく混ぜ合わせて

割れたところを きれいにしてからカバーするようにパテを塗り付けていきます。

この後、約1日乾燥させて出来上がり。

パテの表面をやすりで滑らかにして 念のためテープも巻いておきました。

運転再開で、無事に漏水修理は完了です。

水漏れが直ってよかったという話ですが、実は他の配管からも微妙な水漏れを発見!

ポンプは、運転中は常時結構な圧力がかかっているので、

1か所直しても他の弱い所からまた漏水するのも ありがちだったりします。

そう何日もポンプを止められないので、この漏水は見逃して

田んぼの水を完全に抜く秋の時期に配管の交換などの本格修理をすることにしましょう。

インフラ整備もお米作りには欠かせない技術ですね。

2016年07月22日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら 真面目にお米を作っています。

稲の生育が進んでくるにつれて、田んぼの水位を上げていく深水管理をしています。

写真では、よくわかりませんが現在水深は15cm程度。

通常は5cm程度が標準なので、約3倍の水深ですね。

この深水管理は、水位を段階的に上げていくので水深の把握が大事です。

そこで登場するのが、The北海道ファーム秘密道具!

「水見ぼっこ!」

まぁ、単なる棒に10cmごとにテープで印がつけてあるだけの道具です。

※注 「棒」ではありませんよ。「ぼっこ」ですよ。

このように 田んぼの水に差しこんで目印のテープを見て水深が図れます。

写真では、水面の反射で見えないですがこの場合水深約15cmです。

おお!便利!

ちなみに、水田に差し込んで水深を確認する水深測定板という正規な道具もあります。

が、これだと田んぼの中でどこかに差し込んで固定して その場所で水深を

測るという使い方なので、差し込んだ場所の水深しか測れません。

The北海道ファーム秘密道具の

「水見ぼっこ!」なら、見回りの時に携帯して田んぼのあちこちに

差し込んでみて水深を測ることができます。

そう1枚の田んぼでも、こっちでは水深15cm、あっちでは水深18cmとか

複数の場所で測ることによって、「この田んぼは平らではないな~」という事が判ってしまいます。

だからどうするという訳でもないので、実は複数個所で測る意味は、それほどないですが

自分の田んぼをより深く知るという意味では、無駄ではないのかなと思っています。

興味本位?そうかもしれませんね。

北海道サイズの1辺が100mオーバーの田んぼでは、

1面すべてが同じ深さという事は、なかなか無く たいてい数cmの高低差があります。

水を入れたいときはスムーズに入り、水を切りたいときもスムーズに出ていく傾斜があると一番いいので、

水の取り入れ口が高くて、排水口が低いパターンでその差2cmなんていうのは、理想的かもしれません。

一見、平らに見える田んぼも実は地面はでこぼこなんですね。

あまりにも高低差があると、耕作にも支障をきたしますが、

100m超の長さの田んぼで数cm程度なら誤差の範囲で大丈夫だと思います。

完璧に平らにしたい場合は、GPSを利用した均平を出す機械もあるんですけど、

今のところそこまでは、しなくていいようです。

深水管理の秘密道具の紹介でした。

~おまけ 趣味の1枚~

町内某所に埋まりかけているかっこいいトラック。

お好きな方にはたまらない「草ヒロ」ってやつです。

きれいに直して乗り回したい所ですが、ここまで来ると大変そう。

う~ん。もったいない。

2016年07月18日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら 真面目にお米を作っています。

7月も半ばを過ぎ、稲の栽培も後半に差し掛かっています。

4月のハウスでの種まきから始まり、9月が稲刈りなので、栽培期間は実質6か月なのです。

そんな稲ですが、北海道稲作の重要ポイント「冷害危険期における深水管理」の時期です。

まずは、稲の状態を解説します。

田んぼに入って、稲を1本抜いてきます。標準的に育ったメインの茎を選んでいます。

それを、カッターで縦に半分、切り分けてみます。

ありました!幼穂と言われる稲穂になる部分が茎の中にできています。

この幼穂ができ始めてある程度伸びるまでの約20日間、

稲が低温にさらされると、ダメージを受け収穫量が激減してしまう事も。

この時期を特に「冷害危険期」といい、稲作農家は対策におわれるわけです。

で、その対策が「深水管理」という水位の調整作業です。

水温は気温に比べて変化が少なく、保温力があるという水の性質を利用して

稲が極端な低温にさらされない様にするわけです。

具体的には、田んぼの水位を最大20cmを目指して深くしていきます。

夜間に入水して、昼間の日差しで水を温めるというのが基本サイクル。

毎夕に田んぼに水を入れ、朝止めるという事になりますが!

朝、田んぼを見回ると、たいていトラブルが発生しています。

アゼを 水が超えてあたり一面水浸し!

1年で1番水位をあげるので、アゼが低いところがあると確実に水が流出。

他にも小動物の巣穴?から水が流れでるとか、ありがちなトラブルが次々と発生。

去年の反省で、今年は春にアゼの塗り直しや排水口の新設など結構田んぼを直したものの

やっぱり深水時期は、トラブル発生でアゼ直し作業が欠かせない状態に。

アゼが低い所を1か所直せば、次に低い所から漏るという事ですね。

車が入れるようなアゼなら、土を運んで盛り土で修理なんてこともできますが、

どういう訳か漏水するのは、歩いてしか行けないアゼ。

アゼナミ板というプラスチックの板を打ち込んでみたり、土のうを運んでみたり、

悪戦苦闘していますが、これは水深20CMとても無理という田んぼもあったりします。

全体で17枚ある田んぼのうち、特に山側がアゼが整えきれていない感じです。

去年もこの深水管理で四苦八苦しましたが、結局恐れていた低温状態にはならなかったような・・・・。

「低温対策」のために四苦八苦しながら、「低温が来ないことを願う」という自己矛盾のような・・・。

「低温対策はOK、深水だ!」と言っても「低温が来ないこと」が一番いいわけで、

なんだか「徒労」という言葉も浮かぶアゼの修理作業。

「備えあれば憂いなし」「予防は治療に勝る」と自分に言い聞かせつつスコップを振る日々です。

しばらく筋肉痛とお友達。昨日の筋肉痛は、今日の筋肉痛で直す・・・・。

2016年07月13日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら 真面目にお米を作っています。

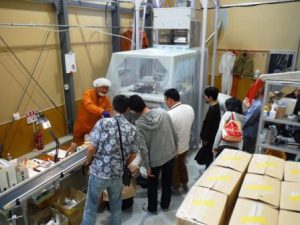

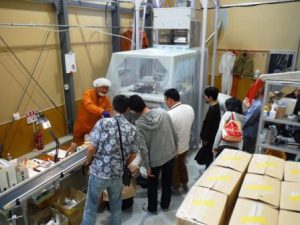

The北海道ファームは、千葉県で総合葬祭業や飲食業などを営む

十全社という会社のグループ企業です。

その十全社グループの社員旅行、今回は北海道でした。

まずは、欠かせないThe北海道ファームの見学。

北海道水芭蕉米ギフトを作るお米の袋詰め工場を見学。

初めて見るお米の全自動袋詰め装置に、興味津々な十全社御一行さま。

「すげ~」「面白い機会だ~」という感じです。

「冬は、工場内が-10℃の寒さで作業です」とお話ししたところ、

「絶対に、ここでは勤務したくない」という声も・・・・・。まぁ慣れれば平気なんですけどね。

その後、北海道農業の歴史を学ぶという事で、土の館へ。

かっこいいトラクターが並んでいるので、お好きな方にはたまらない。

「おみやげに これを買ってください。香取くん」

「44万円!予算オーバーです」

「さすがにだめか・・・。」

美瑛、富良野方面の景色を堪能しながら

「○○の木」が色々あって景観を楽しみました。

腰に手を当てて、仁王立ちする千葉県兼業農家のM氏。

目の前の広大な畑を見て何を思うのか・・・。規模拡大の野望でしょうか。

粋ですね・・・・・!

農家的には、「自分の所の畑が、こんな観光名所になったら、作るの失敗できない」

と、思ったりします。

ガイドさん 「ここが、有名な○○の木です。奇麗な景色ですね~」

観光客 「○○の木の手前、畑に何も生えてない部分があるのは、どうしてですか?」

ガイドさん 「種まきに失敗して、生えてこない部分ですね~」

農家 「・・・・・・・・。」

それはさておき。

北海道開拓の村で、北海道開拓に思いをはせながら勉強したり。

他にも、月形の月形樺戸博物館で、北海道開拓における集治監の役割について学んだり。

十全社グループの社員旅行って修学旅行並みに社会見学をしています。

今回は「北海道開拓を知る」がテーマで、コースをくんだので大変勉強になったと思います。

「社員旅行、北海道でいいところない?」という問い合わせが来たときは、

どこを推薦していいか考えましたが、結果的に皆さんよく勉強になったようでよかったです。

ただ、道内の移動距離の長さがやっぱり少々疲れていたようですが・・・。

そういえば、The北海道ファームの豆知識をご紹介。

The北海道ファームの名刺等に入っているこの会社マーク。

実は、北海道開拓使のシンボルマーク「赤い星」をリスペクトして

The北海道ファームのある栗山町の位置に「黄色い星」が入っています。

ちなみに黄色は、稲穂の色です。本当ですよ。

赤い星については、このHPへ →

http://www.welcome.city.sapporo.jp/choose/keywords/red-star/#

さらに、ブラックな豆知識

The北海道ファームの工場の作業着。

オレンジ色が印象的ですが、実は「集治監で囚人が着ていた服」をイメージしてオレンジ。

集治監では、作業中に囚人が逃げ出しても目立つように「朱色の服」を着せていたそうで。

The北海道ファームでも、工場労働から脱走すると目立つように「オレンジの服」。

実際は、食品衛生上のシステムで工場内の衛生着で外に出てきたらダメという理由ですが。

まぁ、にたようなものですかね。足に鎖はつけてませんよ。

The北海道ファーム、実は開拓時代へのリスペクトをちりばめています。

2016年07月08日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら 真面目にお米を作っています。

春からの農作業が一段落してくるこの時期、毎年恒例の農機具の展示会へ行ってきました。

会場内に、展示されている中古の農機を見て回りながら、

「こんな機械あるんだ~」とかなんとか言いつつ、いろいろ勉強にもなります。

The北海道ファームでは、「スノーブロワーがほしいな」という話もあったりしますので。

※最近こうやって「~欲しい」とか書くと、動きの速い営業マンが営業に来ちゃったりします。

予算きびしき折、本気にしないでほしい・・・。うん。

「この台車、ほしいな~3.5万円か~けっこうするね」

「自作で行けるでしょ」というような話をしながら、色々見て歩くのも楽しいもので。

「かっこイイね」

「会社のお金でなく、自分のポケットマネーなら買えばいいじゃん」

ちなみに40-50万していたと思います。趣味で買うには、結構高価。

バイクの趣味で まったく乗らずに磨いて眺めて楽しむバイクを

「お座敷バイク」と言っていましたが、これはさしずめ「お座敷トラクター」になりそうです。

もったいなくて、畑に下せないほどきれい・・・。完全に本末転倒な世界。

と

と

こんなダンプも販売中。

全国の旧車好きには、たまらない。整備が行き届いて結構きれい。

ボディの塗装もオリジナルっぽいし。下回りはきちんと再塗装されていい状態。

これで、お米の納品に行ったら、雰囲気ばつぐん!オシャレ米屋!

あるいは、移動販売車に荷台を改造して見るとかどうでしょう。

内装も、オリジナルを保ったきれいな状態です。

細いハンドルやインパネがgood!かっこいいですね。

宝くじでもあたったら買おうという事にしました。

The北海道ファームとしては、とくに買うものはなかったので

雨も降ってきたことで、早々に撤収。

帰りの道すがらラーメンライスでご満悦。

農機具よりも、おいしいものが好きでした。

2016年07月05日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら 真面目にお米を作っています。

ここ1週間ほど、晴れた日が多くなり稲も喜んでいます。

6月がほぼ日照がない状態、近所の岩見沢の気象データでは、例年の4倍の降水量でした。

そんな6月だったので、稲の生育がやや遅れている状態ですが、

The北海道ファームでは、1回田んぼの水を抜いて田んぼの中干しを始めました。

中干しで、稲の根元まで空気に触れさせて酸素を供給し、

健全で健康な稲を作るためには、欠かせない作業です。

The北海道ファームでは、稲の生育状態を見ながら中干しを行っています。

そんな、中干し中の田んぼで

かん高いエンジン音が響きます。

でた、「田面ライダー!」 田んぼを颯爽と走り抜けていきます。

「田面ライダー」は、こんな機械です。

前輪は田んぼの泥面を的確にとらえる泥かきがついた鉄の駆動輪。

後ろは、溝を掘るためのソリ状になっています。

これに載って、田んぼを走るわけです。

運転席からの眺め。なお直線しか走らないのでハンドルは切れません。

スピードも、そんなに速くはないと思います。自転車程度かな。

走った後は、このように田んぼの地面に溝が切れています。

この溝を、田んぼに縦横に作っていって、

交差するところを、スコップやクワでつないであげます。

で、このように交差点が出来上がり、最終的に田んぼの排水口までつなぎます。

この作業が、結構大変です。

そうすると、この溝を伝って田んぼの水が流れ出て田んぼがよく乾くという事です。

この溝は、2回目の中干しや秋の落水時にも効果を発揮して、水を効率よく排出するために役立ちます。

意外に誤解されていると思うんですが、田んぼって年中水を貯めているわけではないんです。

年に数回は、水を落として地面を乾かしますし、稲の成長に合わせて日々水位の調整は、欠かせません。

あるいは、天候によっても寒いから水位を上げるなんてこともあります。

「おいしいお米を作りたいなら、水が狙いどうり調整できる田んぼにしなさい」とは、ベテラン農家のアドバイス。

確かに、年中水をためっぱなしなら、貯め池で稲作をすればいいわけで・・・・。

稲の生育や状況を見ながら、ここで水を入れたい、ここで水を抜きたいとなった時に

どのくらいの時間で対応できるかが大事になってきます。

たとえば、秋の稲刈り時期を前にいつまでも田んぼに水があると、

稲が水を吸ってしまって、全然黄金色にならない、青々しているままなんてことにもなるわけで。

そうなると、刈取り適期がおかしくなっておいしいお米どころではないわけです。

「じゃあ、コンクリで固めてプールで稲作すれば完璧に水がコントロールできる」そんな話もありますが、

プールを作るコストが莫大なので、経済的にまったく合わないので現実性は低いと。

The北海道ファームでは、できる限りおいしいお米を作るため、

田んぼの水をコントロールできるよう溝切作業に取り組んでいます。

地道でつらい作業ですが、The北海道ファームの真面目な米作りには欠かせない作業です。

2016年07月03日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら 真面目にお米を作っています。

最近ようやく、北海道も夏の気配がしてきました。

日中で25℃位まで気温が上がる日が多くなり、夜間も15℃以上はあるようです。

さすがにストーブの出番もなくなりました。

ということで、外で水作業をしていても苦にならない様になってきたので、

稲の育苗用のポットを洗っています。

写真の赤い箱の中で、水が吹き付けられてブラシが回転しています。

ここに、育苗用のポットを1枚ずつとおして、きれいに洗っていくという作業です。

育苗用ポットを洗うという作業ですが、じつはこの作業にはもう一つ重要な意味があります。

それが、これ。

そう、長年の使用で壊れてしまった育苗用ポットを はじき出すという意味です。

じつは、この育苗用ポット、写真のように壊れているものを種まき作業の機械や、

田植機に入れてしまうと、機械が動かずにストップしたり、機械自体に負担をかけてしまったり

すべてのトラブルの原因になってしまうんです。

たとえば、田植え機にこの壊れた育苗ポットを気づかずに入れてしまうと、

田んぼの真ん中で。機械がストップ!壊れて詰まった育苗ポットを取り外すのに30分も田植えが中断!

という事になってしまい、こんな事態が頻発すると

予定どうりに田植えが終わらないということになってしまいます。

そんな、来年の春の作業でのトラブルを防止する意味でも、ここの育苗ポットの洗浄点検作業は、とても大切。

今、きちんと点検しておけば来年の作業がスムーズになります。

そう、この作業は片づけ作業に見えて、すでに来年の準備作業なんですね。

ちなみに、割れて壊れた育苗ポットがすでに150枚以上発見されています。

これは、来年は使えない!こわれているので当然なんですが。

という事は、来年は育苗用ポットが足りなくなるという事なので、補充の発注をしなくては・・・・。

1枚だいたい約500円なので、150枚なら・・・・・。まだ作業中なので増えてきそうだし・・・・・。

結構、経費が掛かります・・・・。これ以上壊れないで~。

ある程度 消耗品なのでやむを得ないんですけどね・・・・。

さてさて、どんどん作業をしないとおわりません。

何も中断が無くて1時間に平均200枚くらいのペースなので

順調に行っても、全部終わるのに20時間くらいかかりそうです。

農場ブログ

農場ブログ