2016年05月29日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら 真面目にお米を作っています。

ブログの記事タイトルを考えるとき、コピーライターの偉大さに気が付きます。

田植が終わる最後の田んぼ、田植え終了しました。

最終日は、小雨交じりの寒いような田植えになりました。

田植前半は、30度まじかの猛暑に見舞われ暑さ対策に苦心したので、

約1週間の間で季節が行ったり来たりした感じです。

何とか田植が終わりましたが、まだまだ作業が続きます。

センチ単位での水位の調整や除草剤の散布、今年は草刈りも大変そうです。

田植え中にほったらかした事務的なことや、春季作業の片づけetc、仕事の山。

そうそう、米袋詰め工場も稼働しないと・・・。

「田植え終わったら休むぞ~」と話していたのに

「田んぼに稲があると気になって、休みの日でも田んぼに行くよね~」と言い出して

結局は、「それは休みとは言えない・・・。」という状態に。

雨の日は、特に田んぼが心配で、「農家は雨の日は休み」という話は何の事だろう状態。

スタッフも休みのはずが、早朝6時に田んぼにいるので「休みじゃないの?」と聞くと

「朝5時に目が覚めてしまったから、とりあえず見回りに。すぐ帰るよ」と、休みなのかなんなのか・・・。

いつのまにか「生活=仕事」のような感じです。まぁ農業ってそんなものかもしれません。

「一日8時間、週休二日の農業」を目指していたような気もしますが・・・・。

とりあえず、今日は日曜日なので田んぼの見回りとちょっとした除草剤!で仕事終わりにしようと思います。

2016年05月26日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら 真面目にお米を作っています。

真夏日~平年並みと天候が一定しませんが雨はふらないので順調に田植えが進んでいます。

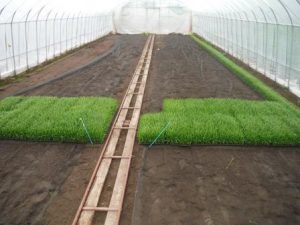

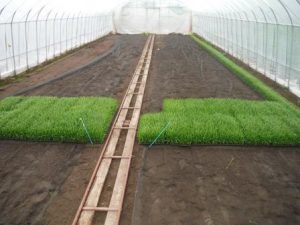

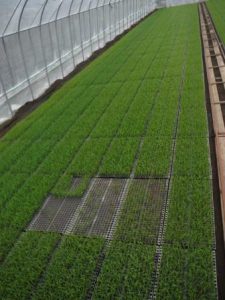

ここ数日の高温で苗の背丈が一段と伸びたので、ハウスの苗が

「早く植えてくれ~」と言っているようです。

だんだんと育苗用ハウスの中も空いてきました。

なお、この写真の突っ込み所は、右側の一列が残置されている所です・・・・。

風当りの問題だと思うんですが、ここがいまいちなので・・・・・。はい。

ハウス空いてくると、田植えの終わりも見えてきて少しさびしい気分になりますね。

種もみから約2か月、1℃の温度にもこだわって手塩にかけて育てた苗も

田んぼに出てしまえば、人間ができることは限られてきます。

ある意味、子供が家を出て一人暮らしを始めたような感じというか。

「田んぼに出ても頑張れよ~。外の世界で負けるなよ~。一人前の実をつけろよ~」と涙で送り出します。

そんな田植えが進む田んぼで奇妙な光景

田んぼの隅にオジサンが2人。何をしているのかな?

田んぼにはまって足が抜けなくなっているO社員。それを助けるI社員。

毎年恒例のよくある風景。頑張って出てきてくださいな。

田んぼ靴を履かないで長靴で田んぼに入ると足が抜けなくなるんですよね~。

とくに排水性が悪いところは、見事にはまります。

無理に足を抜こうとすると、長靴だけが田んぼに取り残されてしまいます。

The北海道ファームの、田植え応援の恒例行事です。

2016年05月23日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら 真面目にお米を作っています。

「田植え始めました」・・・・冷やし中華始めましたの感じで。

一年ぶりの田植え期なので勘を取り戻す意味も含めて試運転からスタート。

苗も田植え適期。いい感じで育てることができました。

「苗半作」苗作りは、米作りの最大重要ポイントです。

おぉ植え付けられていく!

植えられて当たり前ですが、毎回ホッとします。

だんだん調子が出てきた I社員です。

昨年に引き続き、千葉県の実家の田植えが終わってから北海道で田植えをしています。

この際、九州で田んぼを作れば 九州→千葉→北海道 と年三回田植えができます。

さらには、世界で田んぼを作れば1年中田植え三昧も可能かもしれません。

冗談です。たぶん本人が嫌がります。

さてさて、田植えも何とか本格始動。都合5日間の予定で進めていきます。

トラブルなく終了と行きたいところですね。

~追伸 十全社のかた向け~

粒里の田村さんから「アスパラ食べるかい?」といただきました。ありがとうございます。

約10kgもいただいてしまったので、営業本部に24日AM着で送りました。

栗原もおいしくいただきました。めちゃくちゃおいしいです。

アスパラは、タケノコみたいなものなので新鮮度が命なのかもしれません。

粒里さんのきびしい出荷基準をクリアできなかった物だそうで、

サイズ不揃い、多少傷や虫害があるようですがまったく気になりません。

さぁ、明日は営業本部に出勤でアスパラをGET!

2016年05月22日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら 真面目にお米を作っています。

田植がいよいよ近づいてきました。

2回目の代掻き、本代とか仕上げ代とか言います。

お米作りにおいて、重要なポイントの一つに挙げられる代掻き作業、

そのねらい、効果は以下のようなところです。

・土をまぜ泥状にして、田んぼの底面からの水漏れを極力少なくする。

・田んぼの地面の平行をだして、入水時の水深を正確にコントロールできるようにする。

・田んぼに地面に、できれば微妙な傾斜をつけて(50m先で1cm下がるとか)排水作業ができるようにする。

・肥料を土中に混和する。

・田の中の残留物を地面にすき込む。

いろいろありますが主な所は、こんな所でしょうか。

で、この2回目の代かきをして田植までの数日間、田んぼに水を張ります。

そこで、出てくるのが通称田んぼのゴミ。と言っても本当のゴミではなく、

稲刈り後の稲の株や 稲の根っこなどの去年の残留物が主ですが。

ということで、ゴミ上げ作業にまい進するY社員。

実は、十全社グループで、ただひとり「農業高校出身!」。

という事で、田んぼ作業も板についていると思いきや、「畜産科」だそうで・・・・。

今年は、去年に比べてゴミは少なめです。

というより、ゴミが出にくい様に作業を工夫しています。

田んぼから出したごみを車までソリで運ぶY社員。

真面目に頑張っています。

ずいぶんやせ形なのでThe北海道ファームのお米をたくさん食べたほうがイイようです。

他にも、ポンプの修理をしたり、何かと活躍しています。

やっぱり千葉県の名門農業高校卒は、違います。

本人も、まさか十全社に入社して農業をするとは思っていなかったようですが、

若かりし日の勉強の成果が発揮されてます。大活躍!

ちなみにもう一人写真に写っている人は、The北海道ファームのお米を食べすぎた人です。

そんなこんなで慌ただしいですが、田植え機の直前メンテナンスもどうにか完了。

苗もおおむねスタンバイOK。

さぁ、全力で田植が始まりますよ。

2016年05月17日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

晴れの日が続いて作業が進めやすくて助かります。

ただ、昨日は低気圧の影響で強風が吹き荒れました。

The北海道ファームの田んぼも入水作業が進んできました。

という事で、代掻きの1回目を始めています。

幅5mの代掻きハロー!

折りたたまないと通路を走行することもできません。

というより、シャッターの幅よりも多きいので車庫から出てこれない。

田んぼを一枚づつ代掻きしていきます。

少々、水が入りすぎていて加減がよくわかりません。

いわゆる「トロトロ、代掻きすぎ」状態な気がします。

この辺の加減が、難しいところです。

失敗すると田植え後の稲の初期生育に影響が出てしまいます。

極端に言えば、地面がトロトロだと植え付けた苗が

すべて水面に浮きあがるという悪夢のような状況もありえます。

ハローで代掻きをしていきますが、やっぱり水が多すぎて地面の様子が見にくい感じです。

この水加減が毎回頭を悩まします。

あまりこだわってもいられないので、ソコソコで進めざるおえない場合もあります。

この後、2回目の仕上げの代掻きもあるのでその時に修正するという事で・・・。

左が代掻き後、右が代掻き前です。

「あ、失敗」

代かきは、基本的に一筆書きで進んでいきますが、

ハローの幅と田んぼの幅の目測計算を誤ると、

こんな感じで微妙に代掻きしていない場所ができてしまいます。

わずか数十cmの幅の代かき残りを5m幅のハローをかけるという行為。

ほぼ2重にかけるようになってしまうので、代掻き過ぎ状態を招きやすいです。

田植の時期も迫っているし、気忙しい感じで作業が進めています。

ちなみに田植えは20日からの予定ですが、実は苗が追い付いていないような・・・。

育苗30日目ですが、草丈が8-9cm。

目標は12cm前後なので20日には仕上がらないかも。

【おまけ】

ウォーリーを探せコーナー

http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/docs/2016051600067/

栗山町の東京栗山会の記事にあの人が!

2016年05月16日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

いよいよ田植えが近づいてきました。

田んぼの準備も慌ただしさを増してきました。

The北海道ファームの田んぼにも、用水から水を引き入れる作業が始まりました。

全部で15枚以上の田んぼに、1枚づつ水を入れていきます。

この水を入れる前後は、何かと田んぼの水回りで作業が多くなります。

たとえば、水の排水口の新設作業。

田んぼの外周の中で、ここに排水溝を増設したい!という所のアゼを

ユンボで切り込みを入れます。アゼの天面から50cm程度掘り下げて

田んぼに地面より低い位置に合わせて切通し状にします。

安易に書いてますが、意外にユンボの技術が問われる作業のようです。

機用になんでも運転するスタッフがいるので助かります。

こんな感じで排水口を新設しました。

ちなみに手前が田んぼ内、奥が排水するアゼの外です。

新設排水口周りから水が漏らない様に丁寧に埋戻しています。

他にも、暗渠(田んぼに地面内にある排水用のパイプ)のふたを閉めたり。

これも、数十か所あるので田んぼを歩き回りながら、閉め忘れがない様に気を付けます。

と、こんな下準備をして「いざ入水!」となりますが、田んぼに水が入ると

水がないときには判らなかったトラブルが続発!

排水口の閉め方が甘い、とか簡単なトラブルなら修正がききますが、

中には「むむむ・・・・・。」というトラブルも。

暗渠の管の周りから漏水が発生。周りを掘り返して修理するH社員。

なかなか漏水が止まらないので苦戦中。

こんな資材で止水効果を狙います。「猫のトイレの砂!」です。

実は、この砂の主成分は「ベントナイト」という一種の粘土でできています。

水を吸うと固まるという性質がある天然の素材なので、今回試しに使いました。

「ベントナイト」自体は、農業資材としても使われる鉱物なので、

使い方としては、全く正しい使用法。

本気です。ジョークではないです。

結果的には、漏水は弱くなったものの完全に止まるまではいかないままです。

染み出してくるというか・・・。

本格修理は、かなりの手間で田んぼに水が入った状態では困難なので、

まぁ、完全に止まらなくても我慢できる感じになったのでよしとします。

「これ以上、漏れないでくれ~」という心境です。

他にも、「ポンプが動かない!」というトラブルで部品の入荷待ちとか、

入水時期は何かとトラブルが頻発して、時間と手間を取られます。

えっ?「事前にヒマな時期に水を入れてトラブルを確認しろ」って。

確かにそうなんですが、用水路に水が流れてこないと田んぼに入水できないんです・・・。

他にも、水がたまるのに時間がかかる田んぼがあったり、何かと気をもむわけですよ。

毎年、入水時期はトラブルに追われている感じで精神的に きますね。

2016年05月12日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

田んぼで田植えの準備を進めています。

トラクターにブロードキャスターという肥料散布の装置を取り付けて

田んぼに肥料を散布していきます。

他の人がトラクターに乗っている時は、トラクターが小さく見えるので

やっぱり、田んぼは広いな~と思いながら作業をしています。

肥料の散布は、健全でおいしいお米作りにおいては、重要なポイントです。

肥料=栄養剤のようなもので適切な量を稲に与えることで品質が向上します。

・肥料を減らし過ぎる=過剰なダイエットでガリガリの人

・肥料を与えすぎる=肥満でメタボな人

・適切な肥料=健康で元気な人

というようなイメージで、おいしいお米は、基本的には

適切に肥料を与えた場合に出来上がってきます。

The北海道ファームの北海道水芭蕉米は、人間で言ったら「健康体」な稲に仕上げたいわけです。

そのため、使用する肥料の成分割合や含有成分量を計算したり、

肥料の特徴、効きが早いとか遅いとか、あるいは土壌の特性などを考えて

散布する肥料のチョイスや量を決めています。

また、そんな施肥設計の机上の計算も大事ですが、

その計算通りに田んぼで散布できるかという作業技術も大事なポイントです。

原則的には、田んぼ全面に均一に肥料を散布するわけですが、これがある意味「ウデ」の部分。

「この田んぼには、肥料を1反あたり20kgで合計100kgを散布してください」と、オペレーターを送り出すわけですが、

さぁここからがウデの見せ所。どのようなコース取りで散布してくるか?

途中で余ったり足りなくなったりしないか?2重で撒いてしまう事はないか?

風向きで肥料の飛び出し方がどうなるのか?

色々と考えながら田んぼの形も違う中、トラクターで散布してきます。

ここで、狙ったようにきちんと散布できるかが、かなり重要です。

たとえば、2重に撒いてしまうと栄養過多で稲が伸びすぎて倒れてしまうとか、

撒けてないところがあると稲が栄養不足で育たないとか・・・・。

きちんと肥料が撒けたかの答え合わせは、収穫期にはてきめんに判ります。

という事なので、施肥計算は栗原が「考え過ぎ、細かすぎ」とか、つっこまれつつ計算していますが

実際の散布作業は、The北海道ファームで一番操縦センスがあるT氏が一手に行っています。

秋の収穫期、全面的に調子が悪ければ、栗原の責任。

局地的に調子が悪いのはT氏の責任、という感じになります。

今年は合計3パターンの施肥パターンで取り組みます。

さぁ収穫期までの稲の生育が楽しみですね。

なお、稲の出来具合は施肥だけで決まるわけではありません。

他にも色々ポイントはあります。今後ご紹介していく予定です。

2016年05月11日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

田植をするための田んぼの準備に追われる日々です。

The北海道ファームでもトラクターにロータリー(耕すためのトラクターのアタッチメント)を

装着して田んぼを順番に耕しています。

右側の黒く見える部分が耕した後の地面、左がこれから耕す地面です。

地面の様子の違いが判るかと思います。

GWの晴天も農作業に時間が費やされていきます。

関東の皆さんは、GW=田植えというイメージがありますが

北海道では、田植えは5/20~位なので田植え前の農作業期間です。

The北海道ファームのある北海道栗山町のGWの天気は、前半は晴天続きで農作業がはかどりました。

後半は、やや雨/曇りが続いて外の作業はストップしていました。

そんなGW後半、実は栗原にトラブルが発生。

「鼻が調子悪いな~」と思いながら作業を進めていてましたが・・・。

病院に行きながら風邪の治療中に、突然、顔面に激痛で七転八倒。

痛すぎて、痛すぎて、何もできな状態。眼鏡もかけられないほど。

GWで、病院がなかなか開いていないなか、数日かけて内科→耳鼻科と回って

見事な「副鼻腔炎」と判明。痛くて痛くて・・・・・。3日間くらいダウンでした。

あぁ、こんな痛さは、もう二度と味わいたくない・・・。

治療しつつ、復帰していますが早く完治したいところです。

ここ数日、なかなかブログが更新されていなかったり、連絡がつかなかったのは

そういう個人的な事情でした。一部の方ご面倒かけて申し訳ありませんでした。

やっぱり、農業も健康が第一。作り人が健康でないとよい作物は作れないですね。

The北海道ファームの場合は、法人で他にもスタッフがいるので、病気加療中でも

ある程度H社員に任せて作業が進みますが、個人農家自分ひとりだったらと思うとゾッとします。

2016年05月05日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

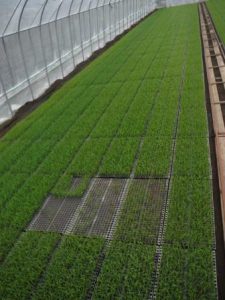

先日、種まきをした育苗ハウスの苗がいい感じに緑になってきました。

このくらいの写真だと アラが目立たなくてきれいなカーペットのようですが、実は、

こんな感じで、苗が生えてこないところが・・・・・。

播種作業の時に、種もみが切れて土だけしか育苗ポットに入っていなかった部分です。

そう、作業の失敗がバレてしまった状態・・・・・。

それでも、全体でこんな感じのところが10枚くらいなので、

想定の範囲内に収まっています。

昨年よりは、失敗の枚数が減っているので自分たちなりには「進歩した」という事で。

そんな、苗を植え付ける田んぼの方も準備作業を進めています。

田んぼの中でも、水はけが悪いところには、サブソイラという作業機で

地面に切り込みを入れて排水性の向上を狙う作業をしました。

実は、田んぼは池のように水をためればよいという事ではなく、

水を抜く際には、きちんと水が抜けて乾いてくれないとダメなんです。

そうでないと「おいしいお米」に仕上がらないんです。

さらに、今年は追加でこんな作業も。

広大な田んぼ、矢印のところで作業しています。

今年は、雪解けが早かったことや、

昨年の稲刈り後に、ワラを全部取り出したことで

田んぼの地面によく日が当たり余計な草が田んぼで芽を出していました。

田んぼの地面を出して土を乾かすことは、いい田んぼ作りに欠かせませんが、

一方で草が出てきてしまうという反作用がありました。

少々の草なら、この後の耕起~代掻きで絶やすことができますが、

あまりに大きい草や密度が濃い部分は、田植え後に影響が出てしまう事もあるという事で

念のために、除草剤で枯らしてから耕起することにしました。

もちろん、土壌残留性のない、枯らした草にも残留しない除草剤をチョイスして

最低限の部分だけ散布です。専門機関に相談した上で作業しています。

除草剤の使用については、心情的に複雑な所もありますが最低限はやむを得ないと思っています。

ブログで記事にせず隠すこともできますが、「真面目な米作り」が方針なので正直に書いておきます。

さて、次はいよいよ田んぼを耕起していきますよ。

2016年05月04日

2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている

The北海道ファームです。→詳しくはこちら

The北海道ファームのある栗山町は、

「北海道で作ることができる作物は、なんでも作ることができる」というくらい、

バリエーション豊かな農産物を作ることができる地域です。

The北海道ファームのご近所でも、様々な作物を作っている農家さんがいます。

という事で、問題です。

Q、何を作っているでしょうか?

ヒント、畑ですね。

田植機と同じような機械で、植え付け作業中です。

こんな感じで苗の植え付け完了です。

A、正解は、タマネギでした。

僕も北海道に来るまで知らなかったんですが、タマネギってこうやって作るんですね。

米と同じような作業で作っていきます。2月頃ハウスでほとんど稲と同じ育苗箱に種まきをして、

水を撒きながら2か月くらいで写真のような苗を作り、今時期植え付けていきます。

使用する機械も、植え付けまでは共通な感じです。

※資料写真です

植え付け機なんて、機械自体は写真では見分けがつかないくらい。

田んぼか畑かで見分けはつきますが・・・。

メーカーも同じ植え付け機メーカーが両方作っています。

北海道栗山町では、タマネギ農家さんもたくさんいて色々な種類のタマネギを作っています。

そういえば、タマネギにも品種がある!というのも北海道に来てから知りました。

以前は「玉ねぎは、赤いのと白いのがあるよね~」くらいの感覚でした。

たとえば白いタマネギでも、オホーツク1号、北海天心、ウルフなどなど北海道だけでも多くの品種がある!

ベガスなんて、大当たり!しそうな品種もあったりして。

ここまで書いてきて、ふと思いましたが、

もしかして、皆さん当たり前に知っている事なのかもしれない・・・・。

単に、栗原が物知らずで恥ずかしいだけかも・・・・。

農場ブログ

農場ブログ