2015年07月28日

中干し中の水を抜いている田んぼは、草刈がしやすい状況です。

というのも、田んぼに水がある状態で草刈をすると

刈払機の刃先が水にあたると、盛大に水をはねて自分が濡れてしいます。

正直田んぼの水を頭からかぶるのは、害があるわけではないですが

気持ちが良いものではありません。気づいた時には、全身泥まみれ状態なので・・・。

そこで、田んぼに水がない中干し中は、草刈のチャンス!

水がないので、アゼのギリギリまで刈払機で草刈ができます。

草刈Verの装備で出動します。

自走式の草刈機と刈払機を2種類、燃料も忘れずに積んでいきます。

個人的に欠かせないのが、この2点。

騒音を軽減するイヤーマフ(耳あて)と振動を軽減する手袋しんげんくん?

振動を軽減する手袋=しんげんくん。でた!ダジャレネーム!本当の商品名です。

長時間、草刈を続けているとこんな負担軽減道具があるとないので疲労が違う。

とくにイヤーマフは、効果的。ただ周囲の音も聞こえにくいので安全確認は重要です。

さてさて、順番に草刈を進めていきますか。

実は、本年3回目の草刈。標準より回数が多いのは、タイミングミスかも。

まぁ「草刈の回数が多い=アゼが歩きやすい、近所に迷惑をかけにくい」 なので、良しとします。

来年は、タイミングを計って適切に草を刈りたいものです。

草刈一つとっても色々試行錯誤です。

2015年07月27日

田んぼの中干し(=水を抜いて乾かす)作業を進めています。

が、雨が多く太陽が出てこない天気で思わしくない状態。

稲の間から見える地面も全然乾いてこないです。

前回6月末の中干し時に、溝切り作業をしたので

参考→http://thehokkaido-farm.co.jp

溝を伝って排水されているので、乾いてくるはずなんですが、

やっぱり日照がないとなかなか乾きません。

稲の生育状態もあるので、いつまでも水を抜いておくわけにもいかず・・・。

そんな、中干し中の田んぼで生き物を捕獲!

田んぼの水が少なくなって、水のある排水口付近で見つけました。

ドジョウです。たぶんエゾドジョウ。

田んぼには色々な生き物が生息しています。

北海道の生物多様性の維持に貢献するThe北海道ファーム。いいかも。

昔は、このドジョウがたくさんいて特産物として出荷もしていたらしいです。

ちなみに全長3センチくらいなの小さなドジョウでした。

もう少し多ければ、大量捕獲して「柳川鍋」も考えるんですが・・・。

「北海道水芭蕉ドジョウ・・・・。」

最近、生き物を発見すると食べられれるどうかしか 考えていない気がしてきました。

2015年07月25日

深水にして稲の穂が作られるのを保護する時期が終わり、

田んぼの水を抜いて、乾かす時期になりました。

と、いう時期に限って雨!曇り!雨!曇り!曇り!曇り!

数日間太陽が出てこない!天気予報もこの先いまいち!

田んぼが、乾かない・・・・。まいった。

で、田んぼの水を抜くときに いつも実感するのが田んぼの保水力。

排水を、1か所開けただけで、滝のように大量の水が出ていきます。

深さ30cm程度のU字溝があふれそうになります。

1枚の田んぼから、この水量で半日とか水が出続けます。

大量の水が田んぼに蓄えられているのがよくわかります。

田んぼの、この保水力が「田んぼダム」なんて言われて、

大雨の時に河川に大量の水が流れ込むのを防いで、

洪水を防止しているんですね。田んぼの多面的機能の一つです。

そんな大量の水を集めている田んぼ。

田んぼから水を抜きたいからと言って、全田んぼ一斉に水を抜けるわけではありません。

一斉に、水を抜いたら排水路があふれて、それこそ洪水をおこします。

排水路の下流方面に被害を引き起こしては、いけません。

そんなわけで、排水口の水量を見ながら時間差ですこしづつ排水します。

そんなに面積があるわけでもない(北海道比)The北海道ファームですが、

4日間くらいかけて、徐々に排水作業を進めています。

2015年07月23日

北海道の稲作では、稲の冷害危険期に田んぼの水深をあげて

水温が気温より変化が少ない状態を利用して稲を低温から守ります。

寒冷地稲作の知恵です。先人の苦労が技術を生んでいます。

そんな冷害危険期が終了しつつあります。

田んぼから、稲を抜いてきて葉耳間長といわれる部分の長さを測ります。

葉っぱの、生えている間隔を測るというイメージです。

このぐらいなら、いいでしょう。

この茎は、まだですね。

全体の80%がOKなら、田んぼの水を抜きます。

冷害危険期の終了という事ですね。

冷害危険期が終わってくると、このように。

稲の茎を 割ってみると中に稲穂が入っています。

小さくて色も白いですが、確かに稲穂です。

これが成長して 2か月後には、稲刈り。

そのあと、いよいよ皆さんの口に入るご飯になります。

まだまだ、気をつかう日々が続きますが、

稲穂が見えてくると楽しみも出てきます。

頑張れ稲!よくなれ天気!です。

2015年07月22日

先日、The北海道ファームの作業場の記事で登場した緑肥。

読者の方から質問をいただいたので、解説します。

※この写真で咲いているキカラシも緑肥の一つです。

緑肥は、土づくりを目的とした栽培です。

土壌の改良や土質の向上。連作障害の回避などの効果があり、

緑肥に使う作物により、効果は色々あります。

The北海道ファームでは、水稲栽培を主にしているので、

苗を作るための温床ハウスで緑肥を使用しています。

具体的なプロセスです。

育てた苗を田植えした後のハウスです。

ハウス内を耕した後、緑肥の種をまきます。

写真は、緑肥に使うエンバクというイネ科の種。

ある程度、生えそろった状態で一区切り。

緑肥の成長過程で、土中の栄養素を吸着したり

根が張ることで 土壌の透水性を向上させたり、色々な働きがあります。

トラクターで土中にすき込んでしまいます。

この時に 生えた草の部分をハウス外に運び出したり、

刈り倒したり、色々な手法もあります。奥が深い・・・。

トラクターで土中にすき込んだ跡です。

この後、緑肥の草部分、根部分は、土中で分解され有機物として

土中の栄養素になります。土中の有効菌を増やす効果もあります。

農薬や肥料を使うのではなく、自然にある植物の力を利用して

土壌、土質の改良を行うこの緑肥という手法。すごくいい手法だと思います。

農家の方には、当然でも一般ユーザーにはあまり知られていないですが、

植物本来の性質を 無理なく利用する緑肥は、素晴らしい農業の手法です。

環境的にもローインパクトなので、The北海道ファームでも、積極的に利用していきたいです。

ちなみに、北海道と言えば一面のひまわり畑!

これも緑肥。緑肥の効果には、景観の向上もありますね。

実は、一番上の写真のThe北海道ファームの緑肥キカラシも

花がきれいで すき込み作業を先延ばし中です。

雑草対策にもなりますので、雑草対策にお困りの葬儀場にも使えるかも知れない・・・。

H店の駐車場回りとか。春に緑肥の種をまいてしまえOK。手間もかからないですよ。

2015年07月20日

The北海道ファーム株式会社の母体の株式会社十全社。

千葉県内房地区の葬儀社です。詳細はHPでhttp://www.juzensha.com/

その十全社が創業30周年を迎えた記念のパーティーへ行ってきました。

会場は、千葉県木更津市の某豪華ホテル。

勤続表彰やDVDによる社史紹介。

余興に テレビでよく見るお笑い芸人さんも登場し和気あいあいの雰囲気でした。

家族での参加OKという事で、出席者は300名近く。

元気な子供たちも たくさんいましたね。

従業員の数が、最近増えてきたなと思っていましたが

あらためて一堂に会するとすごい人数でした。

ただ葬儀という業種上、当日出席できずにお仕事をされていた方もいました。

葬儀も農業も 年中無休で対応するのは共通かもしれませんね。

もとい。そう十全社グループ全体で家族も含めて500名以上関係者がいるわけで、

The北海道ファームとしては、この方たちにThe北海道ファームのお米だけ食べていただけば、

それで現在の田んぼの面積のお米は、すべて消費できてしまいます。(※そういう事業計画ではありません。)

やっぱりこの人数は、すごいかもしれない。

そうなると、十全社の給料は、「給料+家族1年分のお米」という事になりますね。

どうせなら給料を米換算で「石高制」にして

「Aさんは店長だから80石取りに業績貢献で20石プラスの100石取りです」という

給料体系は、どうでしょうか。江戸時代の米本位制経済への回帰ですよ。

究極に打倒グローバル経済!打倒TPP!ですよ。決済が米ですから究極非関税障壁!

1石=約150kgとして、だいたい50000円くらい。100石取りなら年収500万くらいです。

すいません。妄想です。給料を米でもらっても困ります・・・。

なには、ともあれ十全社グループ30周年。The北海道ファームも、目標は大きく!

10年後の十全社40周年を目標に本体の葬儀業を超える利益と雇用を目指して行きます。

みなさまのご指導、ご協力よろしくお願いいたします。

2015年07月17日

水田の管理作業だけでなく、ほかにも色々と作業を進めています。

少しまとめてご紹介。

使用した機械を 洗浄して格納します。

使用当日の洗浄は、やはり細かくはできていないので

時間があるときにじっくりとやりなおしています。

泥汚れを落として、油を注して、説明書を見ながら色々と手入れをしています。

機械の構造の勉強にもなるので一石二鳥的な感じです。

来年以降に使う肥料などが早くも倉庫に入庫しました。

場所を確保するための片付けが、大変でした。

超大量!写真に写っている状態で奥に5列あります。床が抜けるかも・・・・。

本社サイドからリスクヘッジの指示があり買いだめ状態。

農業も世界経済と無縁ではいられないという事で・・・。ギリシャショック!

社宅や社員寮の庭木の手入れもしてみました。

農業を仕事にしたら、庭の作業はお金を生まない不毛な作業に思えてしまい

庭の木を伐採しまくり。除草剤は、散布しまくり。

手間がかからない庭が一番と思うようになってしまった・・・。

葬祭業の場合は、手入れされた庭もお客様への環境づくり、

商品のうちと思っていたんですが・・・。栗山の方は自分たちしか見ないのでね・・。

もちろん、チェンソーも目立てが大事。使用したら手入れをします。

ちなみに、The北海道ファームはオーバーオール推奨。

おかげでチェンソーを持つと コスプレ感が出てしまう・・・・。アメリカンすぎ・・・。

水田も毎日朝夕は見回りと調整が必要ですし。

まぁ、色々と細かい仕事は尽きません。

そういえば、休みってなんだっけ・・・。

2015年07月16日

水田の除草に伝統的な「テデトール」を使ってみました。

[使用前]

写真下方のアゼ(防草シート敷設)と上方の稲の列の間が草で覆われています。

[使用後]

草が除去されました。

「テデトール」すごい効き目です。

稲は、完全に残して雑草のみに効果があります。

稲に対する副作用は、ほとんどないですが

作業員には副作用が出まくります・・・・。

さておき、なんでこのような状態になったかの考察。

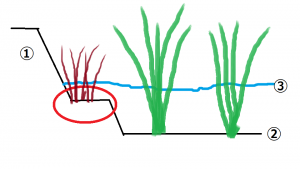

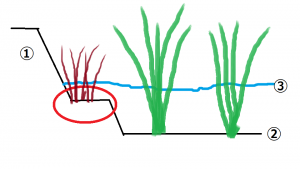

少々極端な図ですが田んぼのアゼ付近の断面図です。

①通常のアゼ ここは刈払機や自走式草刈機で草を刈れます。

②たんぼの中、水面下の土のライン。稲はここから生えています。

通常、水中で水田用の初中期剤で除草しています。

③は水面のライン。

で、今回問題になっているのが図中赤丸で囲った部分。

実際の田んぼでは、赤矢印の部分。

アゼと稲の間に草の地帯がベルト状に。

一般的には、発生しない状況ですが

The北海道ファームの一部のアゼが2段の階段状です。

なぜなら、春の耕起、代掻き時に慣れない大型機械で作業をしたことや、

アゼに防草シートを張り付けてあったことで、ロータリーがアゼ際まできちんと

耕せていない、代掻きできていない部分がありました。

そこから、水面の上下のすきをついて陸地性の草が生えてきました。

少々なら見逃しますが、さすがに目をつぶれないくらいに

草がはえてきたところもあります。[使用前]の写真のようなところですね。

で、その部分に陸地性の草がはえると、

水中に半分没しているので刈払機は使えない。

稲に近すぎて除草剤をかけられないのダブルパンチ。

そうなると、「テデトール」の出番です・・・。

まぁ、あくまでも一部のアゼだけですが

そもそもアゼも長大なので一部といっても長いんです。

作業員にも副作用が出てきているので、「テデトール」の使い手、大募集です。

2015年07月15日

今朝、田んぼの見回りをしていました。

田んぼの水深を15cm(通常時4 ~5cm)にあげるべく、入水中なので

また今日も漏水発見かと思いながら、よく見るとアゼの様子がおかしな所が。

そう、写真中の赤丸の所。鹿の足跡がアゼのいたるところに!

拡大するとこんな感じ。

鹿のひづめが、くっきりと。しかも何頭も群れで通り過ぎていった様子。

The北海道ファームの田んぼの裏山に6頭ぐらい住んでいる鹿が出てきたようです。

春先には、近所で田植え後の苗が食い荒らされるという被害もあったので、

基本的には 害獣認定です。「かわいい」という感情は、ありません。

作業中に不意に鉢合わせしたら 「危険で怖い」と思っています。

農作物を荒らすなら、「捕獲してシカ肉を食べてしまえ」とも、思います。

シカ肉もきちんと処置してあると非常に美味です・・・・。

シカ肉がおいしいという話はさておき、

狩猟の免許を取ってきちんと鹿退治をしないといけないかもしれません。

鹿の増え過ぎが農業の障害になっている地域も広がっているので

The北海道ファームもそういう状況になりえます。

事務所の業務予定表に 「社員A 鹿打ち9:00~終日」と書かれる日が来るかも。

ワイルドすぎる 会社・・・・。

気分転換にいい景色。

緑被作物のキカラシの花がきれいなのですき込むのが遅れそうな今日この頃。

種まで落として来年も観賞用花畑にしようかな・・・。

※このコメントが意味不明な方は、H社員に解説してもらってください。

2015年07月13日

The北海道ファームの田んぼのうち3割程度の面積は、

農業用水の流れる位置から比較して、高さが上の所に位置しています。

そうなると、田んぼに入水するのに欠かせないのがポンプです。

通常は、2台のポンプを駆使して7枚の田んぼに水を持ち上げていれています。

The北海道ファームの田んぼは、ポンプが故障すると水の管理ができなくなり

大変なことになるという状況です。そうポンプは生命線。まさにライフライン。

という事で、ポンプの手入れは欠かせません。

ポンプのトラブルの原因のほとんどは、この吸水口から始まります。

大きなごみを吸い込んで、ポンプ内部の部品を破損させたり、

吸水口にビニールが張り付いて吸水しなくなったり、

ここを気を付けて確認しておくのが大切です。

この吸水口、フィルターの役目をする網やカゴでカバーするの基本ですが、

なかなか、いい物がないので試行錯誤中です。

ポンプをいたわるあまり、細かい網目にすると

目詰まりして吸水しにくくなるし、大きな網目では意味がない。

やわらかい材質だと、それ自体が吸水口に吸い込まれるし。

いまのところ、写真のように10mmの金網を縛って袋状にしています。

この上から、もう少し目の細かい網袋をかけてみようかなとも思います。

実は春にポンプの故障に泣かされたので同じことを繰り返さないよう、いろいろ試しています。

トラブルが起きる前に 手を打つ。どんな仕事でも同じですね。

ちなみに、こういう状況であれこれと吸水口を細工しているので

そのうち自分が仮設橋から、下の用水に落ちそうな気がします。

農場ブログ

農場ブログ